Nuovo Piano Urbanistico di Ferrara

Quadro Conoscitivo

ottobre 2003

1. Introduzione

Ferrara sta predisponendo un nuovo strumento urbanistico per diverse ragioni: la necessità di risolvere alcuni nodi del Prg vigente, l’opportunità di collocare, entro un quadro generale di riferimento, le trasformazioni di importanti parti di città già inserite in sei ambiti di riqualificazione urbana (PRU-PRUSST), facendo riferimento alla nuova Legge regionale che ne prevede l’articolazione in Piano Struttura, Piani Operativi e Regolamento Urbanistico Edilizio.

Una prima tappa del processo di pianificazione intrapreso, ha avuto luogo nel marzo 2003 con la presentazione della Bozza del Documento Preliminare, la relativa mostra e le numerose presentazioni e discussioni con gruppi sociali, associazioni di categoria ed il forum di Agenda 21 locale. In quel caso non si trattava ne di un’anticipazione e nemmeno di una sintesi del successivo Documento Preliminare, ma di una prima verifica della struttura logica e del livello di condivisione dell’impostazione generale del lavoro. La scelta di costruire un articolato percorso di partecipazione della società locale alla redazione del nuovo PSC ha così trovato nella presentazione e discussione della bozza un fondamentale momento di confronto e di scambio di idee.

Una seconda tappa è costituita dalla presentazione del Documento Preliminare del PSC di Ferrara. Esso costituisce la base fondamentale

per l’avvio della Conferenza di Pianificazione e per la redazione del PSC. Principale finalità della Conferenza di Pianificazione sarà (art. 14 L.R. 20/2000) "costruire un Quadro Conoscitivo Condiviso del territorio e dei conseguenti limiti e condizioni per il suo sviluppo sostenibile, nonchè di esprimere valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione prospettate dal Documento Preliminare".

Il percorso di lavoro svolto in seguito alla presentazione della Bozza ha riguardato principalmente tre questioni: il completamento del Quadro Conoscitivo in tutte le sue parti, integrando quanto possibile gli apporti dei consulenti, oltre che cercando di tenere in dovuto conto le necessarie correzioni e completamenti indicatici durante la discussione della Bozza; la precisazione delle scelte di trasformazione, cercando di chiarirne sempre più la dimensione strutturale oltre che i loro contenuti startegici; infine, il progressivo affinamento della Valutazione di sostenibilità che tenta già di formulare alcuni giudizi preventivi circa le opzioni del Piano.

Tenendo sullo sfondo tali riflessioni, il Documento Preliminare cerca di precisare l’atteggiamento tenuto nei confronti di alcune importanti questioni, chiarendo così la struttura su cui poggia l’intero processo di definizione del Psc.

1. Conoscenza/progetto.

La struttura del lavoro sottende l’idea di un particolare rapporto fra conoscenza, indagine ed attività progettuale. Da un lato, le attività di analisi non rappresentano solamente una fase preliminare del lavoro, ma si sviluppano con una propria autonomia per l’intero percorso di costruzione del Piano Struttura. Dall’altro, l’attività di progettazione, considerata come una particolare forma di indagine, viene avviata fin dalla fase iniziale, contribuendo alla precisazione di temi e problemi e alla conoscenza dei diversi ambiti urbani.

2. Tempo del piano/tempo di trasformazione della città.

Questi due tempi sono stati considerati inscindibili e contestuali all’interno del processo di pianificazione. In questo senso abbiamo cercato di far interagire la formulazione del quadro d’insieme strutturale delle politiche urbane con la necessità di avviare

la progettazione di nodi problematici in alcuni "luoghi sensibili", oggetto di discussioni, in cui è possibile cogliere alcune specifiche "occasioni" di trasformazione urbana. Si è trattato di affrontare contemporaneamente differenti scale di progettazione, tra l’orizzonte generale di riferimento e le esigenze immediate e particolari, tra i tempi del progetto e quelli della trasformazione urbana, costruendo un quadro di coerenze possibili e indagando quali strumenti utilizzare, quali soggetti coinvolgere e quali procedure seguire.

3. Ambiente come questione trasversale.

La continua interazione tra uomo e ambiente, tra la vita di una comunità e il suo spazio, promuove l’integrazione disciplinare e si oppone alle settorialità entro cui si tende spesso a ridurre la questione ambiente. Per questa ragione abbiamo incrociato le riflessioni relative al funzionamento ambientale con quelle relative al funzionamento dei diversi sistemi territoriali, sovrapponendo le diverse conoscenze e i diversi saperi in modo da stabilire fra loro legami e relazioni virtuose. L’indagine relativa all’ambiente non è stata confinata, quindi, ad una specifica parte o scala del lavoro.

4. Area vasta tra descrizione e progetto.

Cercare di riconoscere il ruolo svolto da Ferrara in un contesto più ampio ha significato contemporaneamente interrogarsi su quale posto occupi nell’area padana, quali scenari sia possibile immaginare e quali siano le strategie necessarie al loro perseguimento.

Per questa ragione abbiamo affidato alla riflessione sull’area vasta il compito di creare un’interfaccia tra gli sforzi di descrizione e conoscenza della città e del territorio di Ferrara e le esplorazioni progettuali e di tenere costantemente in tensione descrizione e progetto, interpretazione ed immaginazione.

5. Ascolto e partecipazione come principio di lavoro.

L’ultima questione riguarda la partecipazione alla costruzione del piano della società locale che viene intesa come soggetto attivo con cui condividere continuamente interpretazioni e scelte entro un processo di pianificazione che si configura non tanto come un programma prestabilito di cui siano chiare fin dall’inizio tutti gli obiettivi, quanto piuttosto come un percorso che si articola durante le varie fasi di lavorazione.

2. Immagini

La necessità di accompagnare la redazione dei piani con attività di ascolto e partecipazione è ormai condivisa. La nuova legge urbanistica regionale richiede di concertare con le associazioni economiche e sociali gli obiettivi strategici e di sviluppo e garantire "la consultazione dei cittadini e delle associazioni in ordine ai contenuti degli strumenti (di pianificazione)".

La redazione del Psc è di Ferrara è segnata, fin dall’inizio, da alcune diverse attività di ascolto e partecipazione.

La "settimana dell’ambiente".

Consapevoli che a Ferrara relativamente alle questioni ambientali è maturato un sapere diffuso e radicato nella società locale, quale iniziale operazione di partecipazione, tra il 19 e il 22 giugno 2002, abbiamo incontrato le associazioni che si occupano di questo tema, organizzando al MusArc una "settimana dell’ambiente". Un ciclo di incontri operativi, nel corso del quale abbiamo cercato di delineare un’immagine condivisa dell’ambiente ferrarese, provando a chiarire quali sono i luoghi o i temi più problematici, e una prima "mappa dell’ambiente". Questa prima attività è stata seguita da un seminario pubblico, tenuto il 20 settembre 2002, nel corso del quale si è cercato da un lato di osservare come questi temi siano trattati oggi in altre esperienze di pianificazione e dall’altro di discutere alcuni specifici aspetti e problemi del territorio ferrarese.

Incontri bilaterali con le forze economiche. Immagini ed azioni.

Attraverso una serie d’incontri con le forze economiche locali (associazioni imprenditoriali e di categoria, sindacati, ecc.) invece, avendo come riferimento il Documento degli obiettivi, si è discusso della struttura socio-economica di Ferrara, provando a delineare alcune prime immagini della situazione attuale e cercando di definire alcuni possibili scenari e prime azioni per il futuro.

Passeggiate con le circoscrizioni.

La costruzione di una "carta dei beni comuni".

Successivamente, per riflettere in forma collettiva e condivisa intorno all’idea di bene comune, e a partire dall’idea che oggi sia indispensabile per il "tecnico" riconoscere e valorizzare la competenza degli abitanti riguardo al proprio ambiente di vita (conoscenza ordinaria, non professionale, non tecnica, ma "esperta" perché derivante dall’esperienza quotidianamente) abbiamo chiesto alle Circoscrizioni di fare delle passeggiate guidandoci alla "scoperta" dei luoghi e delle aree considerate "beni collettivi" della comunità. A partire da queste passeggiate stiamo costruendo una "mappa dei beni comuni", dei luoghi collettivi e che costituiscono base identitaria della società.

Forum Agenda 21. Confronto sulle proposizioni guida e il Poster Plan.

Quale ulteriore attività, abbiamo invitato il Forum di Agenda 21 Locale a discutere alcune prime ipotesi del Psc.

Sabato 9 novembre 2002 abbiamo presentato l’indice del piano e introdotto le ipotesi fondamentali che ne stanno alla base illustrando il "poster plan".

Sabato 23 novembre 2002 abbiamo invece lavorato in gruppi sulle varie "proposizioni guida". I diversi soggetti sociali hanno discusso con noi queste prime ipotesi del Psc, mirando in particolare ad alcuni obiettivi: articolarle e precisarle alla luce della propria esperienza; confrontarle e verificarle rispetto al piano d’azione di Agenda 21; eventualmente condividerle elaborando uno o più documenti.

Da queste giornate sono emerse diverse considerazioni ed un rapporto fatto di "cose da fare e cose da non fare".

Bozza del Documento Preliminare: una mostra e numerosi incontri.

Tra le attività di ascolto e partecipazione hanno assunto un ruolo importante gli incontri e le discussioni svolte durante la mostra della Bozza del Documento Preliminare.

Più di 1.000 persone in due mesi (la più alta affluenza da quando è stato aperto il MusArch), oltre 25 incontri con gruppi di cittadini, associazioni di categoria, ordini professionali: la sede del MusArch, dove erano esposti i lavori della Bozza del Documento Preliminare, per circa tre mesi ha assunto il ruolo di Urban Center, in cui settimanalmente si incontravano pezzi della società ferrarese a discutere delle coindizioni della città e del territorio e delle prospettive di trasformazione.

Nel loro insieme, queste diverse attività hanno posto in evidenza come in molti contesti (e tra questi sicuramente Ferrara), a proposito delle questioni urbane, territoriali e ambientali vi sia un sapere diffuso e radicato nella società locale. Un sapere che può costituire la base essenziale per attivare non solo sporadiche forme di partecipazione, ma un vero e proprio Urban Center inteso come un luogo stabile di confronto collettivo.

Le attività di analisi e progettazione, di ascolto e partecipazione, ci hanno proposto diverse interpretazioni di Ferrara.

L’incontro con i vari soggetti sociali ci ha permesso di definire alcune immagini della città, dei suoi caratteri fisici, sociali ed economici, tanto più utili quanto più ci consentono di mettere in relazione e riassumere i diversi aspetti della realtà, la complessità della situazione contemporanea in alcuni quadri sintetici ed immagini che cercano di cogliere i caratteri salienti di Ferrara.

1. Ferrara città della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico-ambientale.

Una prima immagine che Ferrara propone di sé può forse essere individuata nell’idea che la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e ambientale debbano essere caratteristica centrale di ogni politica urbana. Questa prima immagine sembra essere talmente consolidata da poter dire che l’idea di "salvaguardare e valorizzare quel grande patrimonio di storia e d’arte che le generazioni passate ci hanno tramandato" possa diventare sempre più "patrimonio culturale di tutti i cittadini ferraresi". Si tratta di un’immagine nata da una lunga storia di ricerche e dibattiti che, se da un lato ha rischiato di distinguere troppo nettamente la città tra una parte "storica" da conservare e tutelare (la città murata) e una più ampia e indistinta parte "contemporanea", entro cui si individuano solo delle possibili "aree-risorsa", dall’altro deve dimostrare la capacità di rinnovarsi continuamente, portando ad una politica di tutela e valorizzazione sempre più ampia ed articolata, capace di guardare al futuro della città e non solo al suo passato.

2. Ferrara città friendly.

Un’altra immagine possibile è quella che vede Ferrara autoproporsi come "città verde", abitabile, friendly, città italiana di provincia che offre un buon ambiente di vita quotidiana, buona vivibilità del centro, la bellezza delle mura, la qualità del verde pubblico e una buona rete di piste ciclabili, ecc. Entro questa immagine, la qualità/abitabilità dello spazio urbano, associata alla presenza di vecchie e nuove funzioni culturali e di servizio (musei, università, ecc.) e al possibile sviluppo di attività economiche post-industriali ritenute compatibili con la salvaguardia del centro storico e dell’ambiente naturale, sembra una caratteristica peculiare attorno a cui prospettare una nuova stagione di "sviluppo sostenibile". Dal centro storico alle parti urbane esterne alle mura, questa immagine può rifondare una visione unitaria della città.

3. Ferrara città in trasformazione.

Una terza immagine può essere identificata nelle descrizioni di Ferrara che colgono la transizione da una struttura socio-economica legata alla prima industrializzazione ad una nuova modernità più composita ed equilibrata nella base produttiva legata ad un possibile sviluppo terziario e ad un’economia post-industriale. La città appare costituita da diverse parti: ciò che rischia di assumere la forma di un carattere composito ed eterogeneo attende da un lato un quadro di riferimento unitario e dall’altro il riconoscimento delle specifiche identità delle singole parti dotate di sufficiente complessità interna da non essere più considerate semplici appendici di un unico centro. Seguendo questa immagine, Ferrara oggi appare quasi come un cantiere, un composito aggregato urbano in trasformazione, soggetto a cambiamenti reali o solo ipotizzati ma comunque già chiaramente delineati: dal nuovo ospedale alla nuova "metropolitana", dai processi di riconversione del polo chimico all’"asse dei musei", dalla nuova sede dell’Eridania al progressivo sviluppo dei poli universitari. Accanto, e sovrapposta, alla tranquilla città di provincia, si trova cioè una dinamica città media che sta vivendo il passaggio da città industriale-moderna a città terziaria-postmoderna, e che sta prefigurando la sua nuova modernità, alla ricerca di un quadro di riferimento complessivo.

4. Ferrara composita città-territorio.

Sempre più spesso la natura di una città di essere "centro di servizi" si confronta con una dimensione vasta del territorio basata sulla mobilità ed accessibilità da un lato e dall’altro sulla concorrenzialità e complementarietà fra centri diversi. Questa visione impone sia uno sguardo sull’intero territorio comunale, per comprendere la natura dei fenomeni che riguardano le singole frazioni al fine della costruzione di un’armatura urbana più solida e strutturata, sia una valutazione della rete di relazioni che legano Ferrara alle altre realtà urbane. Lo scopo è comprendere il ruolo e le potenzialità delle nuove centralità emergenti, dalle concentrazioni commerciali alle nuove attrezzature, come le strutture ospedaliere, che svolgono un ruolo a scala metropolitana. Si può presumenre che si costituisca un’immagine di reticoli e costellazioni che metta a fuoco il funzionamento complesso dell’area vasta. Sembra possibile cogliere queste immagini, ma forse altre ancora potranno nascere osservando le trasformazioni urbane, i processi socio-economici, le auto-rappresentazioni proposte, non sempre in maniera esplicita, dai diversi soggetti sociali (studiosi e professionisti, enti, associazioni di categoria, gruppi sociali, ecc.).

Esse non sono ovviamente tra loro sempre in competizione o contraddizione reciproca, ma può essere utile riconoscere compatibilità e incompatibilità, possibili relazioni oltre che elementi d’inevitabile frizione. Si tratta di capire che queste immagini "parlano" dei diversi soggetti sociali che si muovono in città, delle loro rappresentazioni della realtà e soprattutto (per chi si accinge a definire un nuovo strumento urbanistico) delle loro aspettative ed aspirazioni, del futuro che cercano di costruire. Ogni nuovo strumento urbanistico si deve confrontare con questa stratificazione di immagini mentre cerca di delineare un progetto di nuovo assetto della città, che aspiri a sua volta a diventare parte dell’immaginario collettivo, ad essere non solo formalmente "adottato" ma anche diventare "patrimonio culturale di tutti i cittadini ferraresi".

3. Un atlante di Ferrara e del suo territorio

Oggi si riconosce un ruolo sempre più importante alla conoscenza e descrizione dei caratteri della città e del territorio, dei loro meccanismi di funzionamento, degli elementi di stabilità e resistenza alla trasformazione. Da un lato, i consistenti e pervasivi processi di cambiamento che hanno investito la città ed il territorio sembrano aver messo in luce l’inadeguatezza delle conoscenze accumulate nei decenni precedenti, rendendo necessarie nuove campagne di indagine, dall’altro, la sensibilità nei confronti delle questioni ambientali ha sospinto ad osservare con occhi nuovi gli stessi territori, mettendo in azione inediti strumenti d’analisi. Anche gli apparati legislativi hanno registrato queste sollecitazioni: un insieme di nuove leggi urbanistiche regionali, e tra queste la legge regionale n. 20/2000 dell’Emilia Romagna, sottolineano l’importanza del "quadro conoscitivo" all’interno dell’elaborazione dei nuovi strumenti urbanistici. L’attenzione posta sulla conoscenza come momento "fondativo" e "strutturale" e la contemporanea scomposizione in fasi temporali dello strumento di pianificazione (piano strutturale seguito da piani operativi) hanno indotto a pensare anche alla necessità di costruire apparati conoscitivi dinamici, continuamente aggiornabili e verificabili. La forte enfasi posta sulla possibilità di convogliare tutti gli sforzi di indagine e conoscenza entro un SIT (sistema informativo territoriale) nasce, anche, da queste premesse. In linea con questa tendenza, nel costruire l’apparato analitico-descrittivo ("quadro conoscitivo") si è cercato da un lato di predisporre un insieme di materiali che restituiscano descrizioni ed immagini del territorio di Ferrara immediatamente utilizzabili ed anche progressivamente aggiornabili, dall’altro di passare da un insieme di ricerche-indagini-analisi atte ad argomentare le scelte di piano, alla costruzione di una serie di immagini-descrizioni del territorio attorno a cui organizzare la discussione tra i soggetti che partecipano alla definizione, implementazione e gestione del piano. L’insieme di questi materiali possono anche essere opportunamente organizzati e gestiti attivando un nuovo centro di documentazione e confronto sulla città, un "Urban Center" che metta questo patrimonio a disposizione di tutti. Questo insieme di considerazioni ci ha portato a riconoscere la necessità di articolare la conoscenza e descrizione del territorio ferrarese muovendo da più punti di vista:dall’alto ma anche dall’interno, sguardi zenitali e "tecnici", ma anche sguardi dal basso costruiti assieme alla società locale, arrivando a comporre una sorta di atlante, un repertorio di carte e immagini che cerca di restituire la complessità del territorio, un apparato verbo-visivo che non pretende di "rispecchiare" la realtà, ma di illustrarne alcuni caratteri salienti evocandone anche funzionamento, tempi e modalità d’uso. Questo atlante è costituito da una sequenza di mappe, di "stratigrafie" che provano a smontare la complessità del territorio nominandone gli elementi, e da testi che non illustrano semplicemente le tavole, ma cercano di mettere a punto una riflessione sulla città, avanzando alcune ipotesi interpretative. In questo senso, testi ed immagini hanno anche una loro relativa autonomia. Abbiamo ordinato l’indagine conoscitiva in alcune parti riconducibili ad altrettante "geografie" funzionali, formali e temporali.

Geografie 1: come è fatta Ferrara

Osservandola "dall’alto", adottando un punto di vista quasi esterno alla città, l’attenzione viene catturata dalla morfologia degli insediamenti e del paesaggio.

Cercando di leggere e decifrare la forma della città e del territorio, la carta topografica diventa una sorta di "medium", una rappresentazione da scomporre a sua volta in diversi strati così da interrogarla su specifici temi e questioni come la forma di insediamenti, tracciati, acque, rilievi, ecc.

Differenti e specifiche forme di organizzazione del territorio possono essere evidenziate dalla lettura incrociata e dalle mutue relazioni di questi strati, più che dalla loro semplice sovrapposizione. Così, ad esempio, se incrociare la morfologia del suolo con il reticolo delle acque consente di chiarire il delicato equilibrio idraulico su cui si regge questo territorio, incrociare la trama stradale con i tessuti edificati e gli spazi aperti mostra quali differenti principi insediativi configurino Ferrara, quali parti, pezzi e frammenti compongano la città.

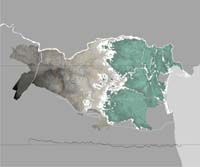

Dimensione

Il territorio  comunale di Ferrara si estende per 400 chilometri quadrati entro cui si riscontrano diversi tipi di strutture insediative e di paesaggi, testimonianze di usi ed economie differenti. La superficie comunale copre una così vasta parte di territorio da poter comprendere, per sommatoria, quelle di tre grandi capoluoghi come Torino, Bologna e Napoli.

Il ruolo di Ferrara di "città capitale" di un ampia provincia, che si estende al di là dei suoi confini amministrativi, legato a ragioni storico-geografiche dovute ai caratteri del territorio, ha contribuito a consolidare una gerarchia territoriale caratterizzata da ville, villaggi, e più raramente da paesi e piccole città. Alcune importanti autonomie locali, quali Argenta, Comacchio, Cento, Bondeno, Codigoro, Copparo etc., completano l’armatura urbana a scala estesa scandita da distanze rilevanti. In questa situazione il rapporto tra pieni e vuoti, tra città e campagna, ha assunto un significato assai diverso, quasi paradigmatico, rispetto al resto della regione e ad altre situazioni del nostro paese e sembra assurgere a valore da tutelare. L’attenuazione di queste differenze è, però, spesso considerato un rischio, perché può indurre la perdita di identità e riconoscibilità non solamente per Ferrara, ma anche per l’intero suo territorio. comunale di Ferrara si estende per 400 chilometri quadrati entro cui si riscontrano diversi tipi di strutture insediative e di paesaggi, testimonianze di usi ed economie differenti. La superficie comunale copre una così vasta parte di territorio da poter comprendere, per sommatoria, quelle di tre grandi capoluoghi come Torino, Bologna e Napoli.

Il ruolo di Ferrara di "città capitale" di un ampia provincia, che si estende al di là dei suoi confini amministrativi, legato a ragioni storico-geografiche dovute ai caratteri del territorio, ha contribuito a consolidare una gerarchia territoriale caratterizzata da ville, villaggi, e più raramente da paesi e piccole città. Alcune importanti autonomie locali, quali Argenta, Comacchio, Cento, Bondeno, Codigoro, Copparo etc., completano l’armatura urbana a scala estesa scandita da distanze rilevanti. In questa situazione il rapporto tra pieni e vuoti, tra città e campagna, ha assunto un significato assai diverso, quasi paradigmatico, rispetto al resto della regione e ad altre situazioni del nostro paese e sembra assurgere a valore da tutelare. L’attenuazione di queste differenze è, però, spesso considerato un rischio, perché può indurre la perdita di identità e riconoscibilità non solamente per Ferrara, ma anche per l’intero suo territorio.

Grana

All’interno del  vasto territorio comunale, gli insediamenti si caratterizzano per la loro relativa compattezza. I fenomeni di diffusione e dispersione insediativa sono relativamente ridotti, il paesaggio rurale, pur sottoposto a processi di trasformazione, si presenta ancora poco urbanizzato. Rispetto ad altre aree della valle padana, ad altri territori caratterizzati da un’industrializzazione e urbanizzazione diffusa, Ferrara presenta ancora insediamenti compatti e si differenzia dal modello insediativo che ha connotato la via Emilia, la costa adriatica, molte parti del Veneto e del nord-est più in generale. Alla porosità dei territori della dispersione, Ferrara oppone un’alternanza tra pieni e vuoti, tra spazi urbani e rurali, tra parti più che tra singoli elementi, singoli edifici e singoli appezzamenti di campagna. La grana che caratterizza il territorio ferrarese definisce, così, una geografia di punti di contatto e di attrito, un reticolo di aree e superfici di confine, di ambienti di transizione che risultano di grande importanza per il funzionamento ecologico del territorio e che pongono specifici problemi di compatibilità ed incompatibilità. vasto territorio comunale, gli insediamenti si caratterizzano per la loro relativa compattezza. I fenomeni di diffusione e dispersione insediativa sono relativamente ridotti, il paesaggio rurale, pur sottoposto a processi di trasformazione, si presenta ancora poco urbanizzato. Rispetto ad altre aree della valle padana, ad altri territori caratterizzati da un’industrializzazione e urbanizzazione diffusa, Ferrara presenta ancora insediamenti compatti e si differenzia dal modello insediativo che ha connotato la via Emilia, la costa adriatica, molte parti del Veneto e del nord-est più in generale. Alla porosità dei territori della dispersione, Ferrara oppone un’alternanza tra pieni e vuoti, tra spazi urbani e rurali, tra parti più che tra singoli elementi, singoli edifici e singoli appezzamenti di campagna. La grana che caratterizza il territorio ferrarese definisce, così, una geografia di punti di contatto e di attrito, un reticolo di aree e superfici di confine, di ambienti di transizione che risultano di grande importanza per il funzionamento ecologico del territorio e che pongono specifici problemi di compatibilità ed incompatibilità.

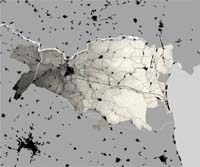

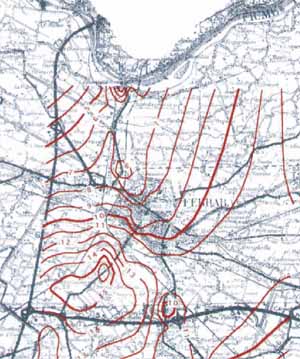

Un territorio da leggere in Braille. Altimetria

Il territorio di Ferrara è  assai difficile da rappresentare. A prima vista la sua morfologia sembra piatta e priva di qualità paesaggistiche, ma, come suggerisce Moreno Po, il ferrarese "va letto in Braille, toccato con le mani, perché é sottile… puoi solo toccarlo, non lo puoi capire immediatamente, non lo riesci a cogliere attraverso rappresentazioni tradizionali".

Una lettura attenta, sostenuta dal sapere di geologi, idrogeologi e storici del paesaggio, rivela un territorio ricco di forme, costruito su una trama di paleoalvei, su cui l’uomo ha sovrapposto, nel tempo, diverse modalità di funzionamento del sistema idraulico, modificando il reticolo delle acque in base alle diverse esigenze e modelli di sviluppo. Questa pianura fortemente manufatta richiede, per essere letta, di decifrarne la geomorfologia, di ricostruirne le trasformazioni idrauliche, la cui storia si intreccia e sovrappone con quella dei conflitti tra poteri: trattenere l’acqua per l’irrigazione e contemporaneamente mantenere asciutti i terreni, consentire la navigazione dei fiumi e proteggere le città dalle piene sono tra le principali questioni attorno a cui si è costruito questo territorio che svela la sua natura di straordinario supporto "storicamente determinato".

Se, a prima vista, il territorio appare interamente pianeggiante, in realtà, è un piano corrugato, ricco di "valli" e "crinali", articolato in "terre alte" e "terre basse", una sorta di telo non perfettamente teso nel quale proprio le scarse pendenze in gioco, per lo più inferiori allo 0,5

per mille, costituiscono un grosso ostacolo allo smaltimento delle acque meteoriche. Nonostante Ferrara disti più di 40 chilometri dal mare, una parte del suo territorio comunale, così come la metà dell’intero territorio provinciale, è collocata al di sotto del livello del mare. Per questa ragione, lo scolo delle acque necessita in tutta la provincia ferrarese del lavoro di settantacinque impianti idrovori, di cui tredici nel solo territorio comunale di Ferrara. La pendenza generale del territorio verso est e la condizione di pensilità dei fiumi attuali e dei paleoalvei principali, assieme ad altre strutture (talora artificiali), suddividono il territorio in vari comparti altimetrici di forma concava, i quali presentano spesso difficoltà di drenaggio delle acque meteoriche. Significativa è la generale differenza di quota dell’area situata a ovest del paleoalveo del Po di Primaro, che risulta mediamente più alta di quella a est in quanto soggetta alle alluvioni del Reno, e fino al XVIII secolo alle relative bonifiche per colmata, nei cui confronti il suddetto paleoalveo esercitava una funzione di sbarramento. Piccole pendenze e dislivelli di pochi metri, a volte di frazioni di metro, costituiscono differenze sostanziali in questo delicato equilibrio idraulico, tanto da avere fortemente condizionato la localizzazione degli insediamenti urbani che si sono concentrati lungo gli argini dei fiumi ancora esistenti o ormai scomparsi, la cui altimetria garantiva un sicuro riparo dalle acque. assai difficile da rappresentare. A prima vista la sua morfologia sembra piatta e priva di qualità paesaggistiche, ma, come suggerisce Moreno Po, il ferrarese "va letto in Braille, toccato con le mani, perché é sottile… puoi solo toccarlo, non lo puoi capire immediatamente, non lo riesci a cogliere attraverso rappresentazioni tradizionali".

Una lettura attenta, sostenuta dal sapere di geologi, idrogeologi e storici del paesaggio, rivela un territorio ricco di forme, costruito su una trama di paleoalvei, su cui l’uomo ha sovrapposto, nel tempo, diverse modalità di funzionamento del sistema idraulico, modificando il reticolo delle acque in base alle diverse esigenze e modelli di sviluppo. Questa pianura fortemente manufatta richiede, per essere letta, di decifrarne la geomorfologia, di ricostruirne le trasformazioni idrauliche, la cui storia si intreccia e sovrappone con quella dei conflitti tra poteri: trattenere l’acqua per l’irrigazione e contemporaneamente mantenere asciutti i terreni, consentire la navigazione dei fiumi e proteggere le città dalle piene sono tra le principali questioni attorno a cui si è costruito questo territorio che svela la sua natura di straordinario supporto "storicamente determinato".

Se, a prima vista, il territorio appare interamente pianeggiante, in realtà, è un piano corrugato, ricco di "valli" e "crinali", articolato in "terre alte" e "terre basse", una sorta di telo non perfettamente teso nel quale proprio le scarse pendenze in gioco, per lo più inferiori allo 0,5

per mille, costituiscono un grosso ostacolo allo smaltimento delle acque meteoriche. Nonostante Ferrara disti più di 40 chilometri dal mare, una parte del suo territorio comunale, così come la metà dell’intero territorio provinciale, è collocata al di sotto del livello del mare. Per questa ragione, lo scolo delle acque necessita in tutta la provincia ferrarese del lavoro di settantacinque impianti idrovori, di cui tredici nel solo territorio comunale di Ferrara. La pendenza generale del territorio verso est e la condizione di pensilità dei fiumi attuali e dei paleoalvei principali, assieme ad altre strutture (talora artificiali), suddividono il territorio in vari comparti altimetrici di forma concava, i quali presentano spesso difficoltà di drenaggio delle acque meteoriche. Significativa è la generale differenza di quota dell’area situata a ovest del paleoalveo del Po di Primaro, che risulta mediamente più alta di quella a est in quanto soggetta alle alluvioni del Reno, e fino al XVIII secolo alle relative bonifiche per colmata, nei cui confronti il suddetto paleoalveo esercitava una funzione di sbarramento. Piccole pendenze e dislivelli di pochi metri, a volte di frazioni di metro, costituiscono differenze sostanziali in questo delicato equilibrio idraulico, tanto da avere fortemente condizionato la localizzazione degli insediamenti urbani che si sono concentrati lungo gli argini dei fiumi ancora esistenti o ormai scomparsi, la cui altimetria garantiva un sicuro riparo dalle acque.

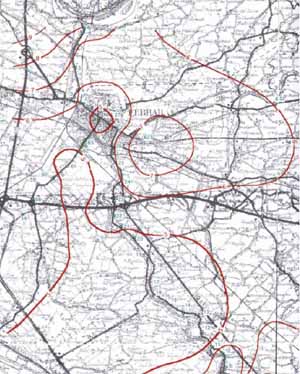

Un territorio da leggere in Braille. Idrografia

A questa morfologia  fortemente esclusiva corrisponde una precisa geografia insediativa che, ancora oggi, privilegia questi lievissimi rilievi, su cui centri, nuclei e case sparse si stabiliscono, quasi fossero crinali di un paesaggio collinare. Anche il reticolo delle strade di collegamento tra i centri privilegia i paleoalvei o i dossi dei fiumi attivi, costituendo anche un’importante rete di emergenza in caso di allagamenti. D’altro canto, questi sono anche gli unici terreni che si prestavano alla coltivazione dei cereali e della vite: i dossi che d’estate emergevano dalle valli producevano fieno molto apprezzato, così come le dune sabbiose verso il mare erano coltivate a bosco o a vigna. Tutto il resto del territorio è esito di ingenti investimenti e di diverse tecnologie che, soprattutto a partire dagli ultimi decenni del 1800, hanno permesso la progressiva bonifica delle terre più basse, comprese le valli che per molto tempo lo hanno caratterizzato.

Tutto ciò ci consente di affermare che, l’acqua ha svolto e continua a svolgere un ruolo rilevante nei confronti del territorio e del paesaggio anche quando, come nel caso delle aree di bonifica o dei paleoalvei, il tempo o l’azione dell’uomo ne ha quasi negata e cancellata la presenza. Ciò fa si che molti degli elementi che caratterizzano questo paesaggio siano, quindi, fortemente legati all’acqua: rilievi, dossi, paleoalvei e arginature da un lato, localizzazione dei centri abitati, forma dei campi e vegetazione dall’altro. fortemente esclusiva corrisponde una precisa geografia insediativa che, ancora oggi, privilegia questi lievissimi rilievi, su cui centri, nuclei e case sparse si stabiliscono, quasi fossero crinali di un paesaggio collinare. Anche il reticolo delle strade di collegamento tra i centri privilegia i paleoalvei o i dossi dei fiumi attivi, costituendo anche un’importante rete di emergenza in caso di allagamenti. D’altro canto, questi sono anche gli unici terreni che si prestavano alla coltivazione dei cereali e della vite: i dossi che d’estate emergevano dalle valli producevano fieno molto apprezzato, così come le dune sabbiose verso il mare erano coltivate a bosco o a vigna. Tutto il resto del territorio è esito di ingenti investimenti e di diverse tecnologie che, soprattutto a partire dagli ultimi decenni del 1800, hanno permesso la progressiva bonifica delle terre più basse, comprese le valli che per molto tempo lo hanno caratterizzato.

Tutto ciò ci consente di affermare che, l’acqua ha svolto e continua a svolgere un ruolo rilevante nei confronti del territorio e del paesaggio anche quando, come nel caso delle aree di bonifica o dei paleoalvei, il tempo o l’azione dell’uomo ne ha quasi negata e cancellata la presenza. Ciò fa si che molti degli elementi che caratterizzano questo paesaggio siano, quindi, fortemente legati all’acqua: rilievi, dossi, paleoalvei e arginature da un lato, localizzazione dei centri abitati, forma dei campi e vegetazione dall’altro.

|

Un territorio da leggere in Braille. Insediamenti |

Materiali del paesaggio.

La vegetazione

A far apparire "rugosa" la superficie del territorio di Ferrara contribuisce, anche, la presenza della sua vegetazione. Non si tratta di grandi boschi, di grandi masse alberate, ma piuttosto di filari di platani lungo le principali strade storiche, di boschi ripariali lungo i corsi dei fiumi, di pioppeti e frutteti, di sequenze di salici bianchi e siepi lungo alcuni canali, ed infine di grandi alberi sparsi. La vegetazione, come i movimenti del suolo, ha un carattere discreto, esercita un’attenta selezione dei luoghi, articola il territorio in diversi paesaggi:

-il paesaggio del Po, alcuni residui di bosco ripario (di cui il bosco di Porporana costituisce forse l’esempio più rilevante), caratterizzati da una copertura arborea composita a farnie, carpini bianchi, olmi, pioppi bianchi, pioppi neri e salici bianchi, caratteristici della foresta planiziale padana, ma anche da numerosi pioppeti golenali d’impianto, che in parte hanno sostituito l’originaria vegetazione, e dalle scarpate erbose dei grandi argini che segnano l’orizzonte come una maestosa opera di land art.

-Il paesaggio e i manufatti delle bonifiche che, attraverso i secoli, hanno quasi interamente ridisegnato il quadro ambientale del territorio ferrarese, dilatando gli spazi e definendo un paesaggio artificiale ed artefatto nel quale prevale l’uniformità di vasti spazi, apparentemente livellati, di grandi campi aperti, quasi privi di alberature, di abitazioni e di veri centri abitati. I principali elementi paesaggistici sono i canali, gli argini, le scoline ed infine le idrovore. La consistente presenza di acqua e di umidità fa si che, tra gli elementi fondamentali di questo paesaggio, vada considerata anche la nebbia.

-Il paesaggio delle "terre vecchie" disegnato da canali sinuosi come il Primaro o il Volano bordati da canne di palude, da pioppi neri e salici bianchi, da coltivi di proporzioni contenute e da antiche residenze padronali, case coloniche, pievi isolate e piccoli nuclei edilizi. Le "terre vecchie" solitamente sono caratterizzate da un’agricoltura intensiva, dove i campi rettangolari sono ancora a volte intervallati da filari di alberi, da carrarecce e capezzagne.

Oltre a questi ambiti, si possono nominare i diversi elementi della vegetazione che vegetazione. Non si tratta di grandi boschi, di grandi masse alberate, ma piuttosto di filari di platani lungo le principali strade storiche, di boschi ripariali lungo i corsi dei fiumi, di pioppeti e frutteti, di sequenze di salici bianchi e siepi lungo alcuni canali, ed infine di grandi alberi sparsi. La vegetazione, come i movimenti del suolo, ha un carattere discreto, esercita un’attenta selezione dei luoghi, articola il territorio in diversi paesaggi:

-il paesaggio del Po, alcuni residui di bosco ripario (di cui il bosco di Porporana costituisce forse l’esempio più rilevante), caratterizzati da una copertura arborea composita a farnie, carpini bianchi, olmi, pioppi bianchi, pioppi neri e salici bianchi, caratteristici della foresta planiziale padana, ma anche da numerosi pioppeti golenali d’impianto, che in parte hanno sostituito l’originaria vegetazione, e dalle scarpate erbose dei grandi argini che segnano l’orizzonte come una maestosa opera di land art.

-Il paesaggio e i manufatti delle bonifiche che, attraverso i secoli, hanno quasi interamente ridisegnato il quadro ambientale del territorio ferrarese, dilatando gli spazi e definendo un paesaggio artificiale ed artefatto nel quale prevale l’uniformità di vasti spazi, apparentemente livellati, di grandi campi aperti, quasi privi di alberature, di abitazioni e di veri centri abitati. I principali elementi paesaggistici sono i canali, gli argini, le scoline ed infine le idrovore. La consistente presenza di acqua e di umidità fa si che, tra gli elementi fondamentali di questo paesaggio, vada considerata anche la nebbia.

-Il paesaggio delle "terre vecchie" disegnato da canali sinuosi come il Primaro o il Volano bordati da canne di palude, da pioppi neri e salici bianchi, da coltivi di proporzioni contenute e da antiche residenze padronali, case coloniche, pievi isolate e piccoli nuclei edilizi. Le "terre vecchie" solitamente sono caratterizzate da un’agricoltura intensiva, dove i campi rettangolari sono ancora a volte intervallati da filari di alberi, da carrarecce e capezzagne.

Oltre a questi ambiti, si possono nominare i diversi elementi della vegetazione che  compongono questo specifico paesaggio: pioppeti, filari di platani lungo le strade, vegetazione ripariale, radi filari di pioppi italici lungo i bordi di alcuni campi, qualche albero isolato, ecc.

Questa prima mappatura dei materiali del paesaggio ferrarese, ci ha consentito di riconoscere alcune "figure", alcune

principali forme che, per la loro forza espressiva, per la loro stabilità, la stretta relazione che intrattengono con le condizioni geomorfologiche del suolo o anche per l’importante ruolo pubblico-collettivo, possano essere considerate "strutturali": la vegetazione ripariale e i pioppeti concentrati soprattutto lungo il Po, le grandi strade extraurbane alberate che, sorta di "gallerie verdi", connotano soprattutto la parte orientale del territorio comunale, la rete del verde urbano molto articolato al suo interno, ma sistema unitario se considerato nell’insieme del paesaggio ferrarese, i diversi elementi eccezionali sparsi brevi filari di pioppi italici, grandi alberi isolati, ecc. che, se pur non molto frequenti, si stagliano sull’orizzonte contribuendo a definire le linee di fuga dello sguardo, a "misurare" uno spazio altrimenti dominato dalle sole ondulazioni del suolo (alvei e paleoalvei, dossi e catini interfluviali, terrapieni e ventagli di rotta).

Inoltre, è stata avviata una più approfondita indagine conoscitiva dei materiali del paesaggio selezionando alcune aree campione significative della pluralità di situazioni insediative ed ambientali che caratterizzano il territorio di Ferrara.

Attraverso un rilievo diretto, non più mediato dalla cartografia o dalle foto aree, si vuole pervenire ad una descrizione più precisa e attenta dei materiali dello spazio aperto, delle loro relazioni e del loro ruolo ecologico-ambientale. compongono questo specifico paesaggio: pioppeti, filari di platani lungo le strade, vegetazione ripariale, radi filari di pioppi italici lungo i bordi di alcuni campi, qualche albero isolato, ecc.

Questa prima mappatura dei materiali del paesaggio ferrarese, ci ha consentito di riconoscere alcune "figure", alcune

principali forme che, per la loro forza espressiva, per la loro stabilità, la stretta relazione che intrattengono con le condizioni geomorfologiche del suolo o anche per l’importante ruolo pubblico-collettivo, possano essere considerate "strutturali": la vegetazione ripariale e i pioppeti concentrati soprattutto lungo il Po, le grandi strade extraurbane alberate che, sorta di "gallerie verdi", connotano soprattutto la parte orientale del territorio comunale, la rete del verde urbano molto articolato al suo interno, ma sistema unitario se considerato nell’insieme del paesaggio ferrarese, i diversi elementi eccezionali sparsi brevi filari di pioppi italici, grandi alberi isolati, ecc. che, se pur non molto frequenti, si stagliano sull’orizzonte contribuendo a definire le linee di fuga dello sguardo, a "misurare" uno spazio altrimenti dominato dalle sole ondulazioni del suolo (alvei e paleoalvei, dossi e catini interfluviali, terrapieni e ventagli di rotta).

Inoltre, è stata avviata una più approfondita indagine conoscitiva dei materiali del paesaggio selezionando alcune aree campione significative della pluralità di situazioni insediative ed ambientali che caratterizzano il territorio di Ferrara.

Attraverso un rilievo diretto, non più mediato dalla cartografia o dalle foto aree, si vuole pervenire ad una descrizione più precisa e attenta dei materiali dello spazio aperto, delle loro relazioni e del loro ruolo ecologico-ambientale.

Materiali del paesaggio. L’acqua

principali forme che, per la loro forza espressiva, per la loro stabilità, la stretta relazione che intrattengono con le condizioni geomorfologiche del suolo o anche per l’importante ruolo pubblico-collettivo, possano essere considerate "strutturali": la vegetazione ripariale e i pioppeti concentrati soprattutto lungo il Po, le grandi strade extraurbane alberate che, sorta di "gallerie verdi", connotano soprattutto la parte orientale del territorio comunale, la rete del verde urbano molto articolato al suo interno, ma sistema unitario se considerato nell’insieme del paesaggio ferrarese, i diversi elementi eccezionali sparsi brevi filari di pioppi italici, grandi alberi isolati, ecc. che, se pur non molto frequenti, si stagliano sull’orizzonte contribuendo a definire le linee di fuga dello sguardo, a "misurare" uno spazio altrimenti dominato dalle sole ondulazioni del suolo (alvei e paleoalvei, dossi e catini interfluviali, terrapieni e ventagli di rotta).

Inoltre, è stata avviata una più approfondita indagine conoscitiva dei materiali del paesaggio selezionando alcune aree campione significative della pluralità di situazioni insediative ed ambientali che caratterizzano il territorio di Ferrara.

Attraverso un rilievo diretto, non più mediato dalla cartografia o dalle foto aree, si vuole pervenire ad una descrizione più precisa e attenta dei materiali dello spazio aperto, delle loro relazioni e del loro ruolo ecologico-ambientale.

Strutture del paesaggio

L’ambiente ferrarese è fortemente caratterizzato dal mondo agricolo: qui il paesaggio (eccettuando forse solo le lievi increspature altimetriche del suolo, le alberature stradali e la residua vegetazione riparia presente tra l’altro solo nei corsi d’acqua principali) coincide quasi esclusivamente con le forme dettate dall’uso agricolo del suolo. Volendo prestare attenzione alle qualità ambientali e paesaggistiche dello spazio aperto, diventa allora ancora più necessario osservare con attenzione il sistema produttivo agricolo, cercando di metterne in evidenza gli elementi strutturali (stabili, che cambiano lentamente) e però anche, al contempo, i recenti processi di trasformazione che stanno modificando radicalmentela struttura economica (scomparsa delle piccole aziende) ed il paesaggio percepito (riduzione della superficie a frutteto).

Le imprese. In base ai dati del quinto censimento generale dell’agricoltura del 2000, nel comune di Ferrara sono presenti 2.107 aziende agricole (il 20 % delle 10.935 aziende censite in Provincia).

Tra il 1970 e il 2000, l’elemento più rilevante è costituito dalla riduzione del numero di aziende che da 3.287 si sono ridotte a 2.107, con una diminuzione pari a circa il 36%. Nel 2000 la superficie agricola totale in comune di Ferrara ha raggiunto i 32.000 ettari, risultato di una progressiva diminuzione che dal 1970 al 2000 ha portato praticamente alla scomparsa di 1.286 ettari di territorio agricolo. è fortemente caratterizzato dal mondo agricolo: qui il paesaggio (eccettuando forse solo le lievi increspature altimetriche del suolo, le alberature stradali e la residua vegetazione riparia presente tra l’altro solo nei corsi d’acqua principali) coincide quasi esclusivamente con le forme dettate dall’uso agricolo del suolo. Volendo prestare attenzione alle qualità ambientali e paesaggistiche dello spazio aperto, diventa allora ancora più necessario osservare con attenzione il sistema produttivo agricolo, cercando di metterne in evidenza gli elementi strutturali (stabili, che cambiano lentamente) e però anche, al contempo, i recenti processi di trasformazione che stanno modificando radicalmentela struttura economica (scomparsa delle piccole aziende) ed il paesaggio percepito (riduzione della superficie a frutteto).

Le imprese. In base ai dati del quinto censimento generale dell’agricoltura del 2000, nel comune di Ferrara sono presenti 2.107 aziende agricole (il 20 % delle 10.935 aziende censite in Provincia).

Tra il 1970 e il 2000, l’elemento più rilevante è costituito dalla riduzione del numero di aziende che da 3.287 si sono ridotte a 2.107, con una diminuzione pari a circa il 36%. Nel 2000 la superficie agricola totale in comune di Ferrara ha raggiunto i 32.000 ettari, risultato di una progressiva diminuzione che dal 1970 al 2000 ha portato praticamente alla scomparsa di 1.286 ettari di territorio agricolo.

Paesaggio e struttura agraria

|

Colture |

Superficie coltivata (ha) |

% sup. coltivata sul totale |

| |

1982 |

1990 |

2000 |

1982 |

1990 |

2000 |

|

Cerealicole |

10836 |

10948 |

12338 |

33,3 |

33,3 |

38,5 |

|

Ortive |

1003 |

727 |

247 |

3 |

2,3 |

0,8 |

|

Foraggere |

1260 |

934 |

1415 |

3,9 |

2,8 |

4,4 |

|

Industriali |

5671 |

7598 |

8093 |

17,5 |

23 |

25,3 |

|

Totale seminative |

18.770 |

20.261 |

22.093 |

57,7 |

61,4 |

69 |

|

Frutticole (melo, pero, pesco) |

9009 |

8861 |

5720 |

27,7 |

26,8 |

17,9 |

|

Altre frutticole (altra frutta, vite) |

597 |

194 |

487 |

1,8 |

0,6 |

1,5 |

|

Totale frutticole |

9.606 |

9.055 |

6.207 |

29,5 |

27,4 |

19,4 |

|

Tot. sup. agr. utilizzata |

28.376 |

29.316 |

28.300 |

87,2 |

88,8 |

88,4 |

|

Boschi e pioppeti |

494 |

298 |

226 |

1,5 |

0,9 |

0,7 |

|

Tare |

3660 |

3405 |

3474 |

11,3 |

10,3 |

10,9 |

|

Totale |

4.154 |

3.703 |

3.700 |

100 |

100 |

100 |

Colture agricole. Comune di Ferrara: 1982-1990-2000

|

Classi di sup. (ha) |

Numero aziende |

Superficie (ha) |

| |

1982 |

2000 |

1982 |

2000 |

1982 |

2000 |

1982 |

2000 |

|

< 1,99 |

676 |

390 |

22,7 |

18,5 |

588 |

355 |

1,8 |

1,1 |

|

2,00 - 4,99 |

708 |

468 |

23,8 |

22,3 |

2.392 |

1.625 |

7,4 |

5 |

|

5,00 - 9,99 |

679 |

500 |

22,9 |

23,7 |

4.808 |

3.553 |

14,8 |

11,2 |

|

10,00 - 19,99 |

513 |

401 |

17,3 |

19 |

7.148 |

5.966 |

22 |

18,7 |

|

> 20,00 |

394 |

348 |

13,3 |

16,5 |

17.568 |

20.501 |

54 |

64 |

|

Totale |

2.970 |

2.107 |

100 |

100 |

32.504 |

32.000 |

100 |

100 |

Numero di aziende agricole e relativa superficie per classi dimensionali. Comune di Ferrara: 1982-2000

Alla luce dei dati fino ad ora esaminati emerge che i cambiamenti strutturali avvenuti (diminuzione del numero di aziende accompagnata da una leggera perdita della superficie totale) indicano fenomeni di accorpamento e ristrutturazione aziendale. La dinamica evolutiva dell’ultimo trentennio ha generato infatti soprattutto una diminuzione del numero di aziende comprese tra gli 1 ed i 10 ettari e per contro l’aumento di quelle di maggiore dimensione.

Il lavoro. Gli occupati in agricoltura in comune di Ferrara risultano oggi 3.563 a fronte di una popolazione attiva complessiva pari a 36.196 persone. Questo dato considerato in assoluto può apparire poco rilevante, ma se raffrontato al dato medio regionale (8,6%) e nazionale (8,2%), testimonia una precisa vocazione agricola del Comune di Ferrara rispetto ad altre aree del Paese.

In merito al tema occupazionale è opportuno inoltre sottolineare due aspetti: il primo è costituito dal part-time e l’altro invece l’invecchiamento della manodopera familiare. Osservando i dati in nostro possesso, relativi alle giornate di lavoro prestato in agricoltura dalla popolazione attiva dal 1982 al 2000, si assiste ad un calo molto evidente non solo della manodopera del conduttore (-31,5%) e dei suoi familiari (-47,4 %) ma anche della manodopera fissa (-78 %), ed avventizia (-85 %).

L’uso del suolo.

La superficie aziendale totale nel comune di Ferrara ammonta a 32.000 ettari complessivi. Di questi, circa l’88,5 % (28.300 ettari) costituiscono la superficie agricola effettivamente utilizzata (la SAU) mentre i rimanenti 3.700 ettari compongono "la tara" (terreni delle aziende agricole ma occupati da fabbricati, cortili, strade poderali, ecc). Le colture più diffuse sono i costituite dai cereali, con una quota pari al 38,5 %, le colture industriali (bietola, soia, girasole) con il 25,3 % e i fruttiferi con il 17,9 %. Tra i seminativi domina il granturco con il 28,3 % della SAU (pari a 8.019 etari) seguito dalla soia con l’12,7% della SAU (3.584 ettari) e dalla barbabietola da zucchero con il 10,5 % della SAU (pari a 2.977 ettari). Il frumento tenero si attesta intorno al 7,9% della SAU (2.240 ettari), mentre il frumento duro rappresenta il 5,8 % della SAU (pari a 1.638 ettari). Molto importanti per l’agricoltura di questo comune sono infine i frutteti che, seppur colpiti da una forte riduzione, coprono ancora il 22% della SAU (6.207 ettari), ed infine le foraggere con il 5% della SAU (1.415 ettari). Questa situazione ovviamente non è rimasta immutata nel tempo. In particolare, nell’ultimo ventennio si è assistito ad una forte riduzione delle frutticole (melo, pero, pesco) che dal 27,7 % del 1982 sono passati al 26,8 % del 1990 e quindi al 17,9 % del 2000. Le colture industriali invece nello stesso periodo aumentano la loro presenza, passando dal 17,5 % del 1982 al 23,0 % del 1990 e quindi al 25,3 % del 2000. Con molta probabilità, l’aumento di queste colture industriali (soprattutto soia e girasole) è da imputare alle compensazioni dei prezzi previsti dalla politica agricola comunitaria (Pac). Andamento diverso hanno avuto invece i cereali, che nel periodo 1982 – 1990 non hanno subito alcuna variazione di superficie mentre solo nel decennio 1990 – 2000 hanno registrato un incremento di superficie passando dal 33,2% del 1990 al 38,5 % della superficie totale nel 2000. Anche in questo caso l’incremento della superficie a cereali (soprattutto frumento duro e mais) è da imputare con molta probabilità alle compensazioni dei prezzi previsti dalla Politica agricola comunitaria.

Carta Pedologica

Il settore zootecnico. Negli ultimi anni il comparto zootecnico ha mostrato alcuni segnali di crisi (specie nel settore bovino) legati principalmente all’applicazione della politica agricola comunitaria, all’aumento dei costi di produzione nonché alla concorrenza degli altri paesi europei. Si è registrato un calo in tutti i settori zootecnici sia in termini di numero di aziende che in termini di capi allevati, arrivando all’attuale presenza di sole 27 aziende zootecniche che allevano bovini, per un totale di 1.642 capi (di cui 592 vacche da latte). Nel periodo 1982 - 2000, si è registrato un calo drastico sia del numero di aziende (-82,5%) che del numero di capi totali (-77 %). La medesima sorte è toccata al comparto suinicolo: in questo caso il calo del numero di aziende è stato ancora più drastico (-89,5%) mentre il calo del numero di capi è stato più contenuto (-61%). Un calo particolare ha colpito inoltre il settore avicolo, rappresentato oggi da 7.144 capi distribuiti su 311 aziende ripartiti tra polli da carne e galline ovaiole, per una media di circa 23 capi/azienda: quest’ultimo dato chiarisce che siamo di fronte a piccoli allevamenti finalizzati all’autoconsumo famigliare. Proprio questi compositi caratteri della struttura agricolo, e soprattutto le sue recenti trasformazioni, ci stanno spingendo a compiere ulteriori indagini. In particolare, riconoscendo nel frutteto (e nelle colture arboree in genere) un elemento fortemente caratterizzante il paesaggio ferrarese, attraverso un confronto tra la carta tecniche regionale redatta alla fine degli anni settanta, l’ortofotocarta a colori del 1998 ed infine un rilievo diretto sul campo, stiamo esaminando la consistenza delle colture arboree, riflettendo sulla loro drastica diminuzione. Ovviamente un piano urbanistico non può (soprattutto da solo) invertire tendenze economico-produttive che trovano ragione in più ampi processi sovracomunali. Può e deve però portare a riconoscere l’insostituibile ruolo del mondo agricolo nella costruzione di un "bel paesaggio", di quel ambiente che può diventare risorsa per tutta la comunità.

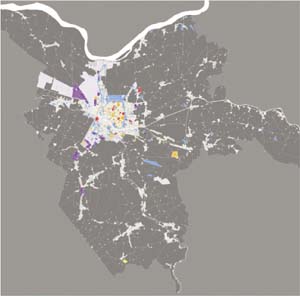

Morfologia del costruito

Osservando più da  vicino la struttura insediativa di Ferrara, gli spazi e i luoghi di cui è fatta, le modalità di aggregazione dello spazio aperto, dello spazio costruito e le loro relazioni con le strade, possiamo riconoscerne l’articolazione in alcuni diverse parti, tessuti e frammenti. E’ possibile leggere regolarità ed irregolarità, somiglianze e differenze tra i diversi tessuti insediativi attraverso un’analisi non esclusivamente tipologica, ma capace di considerare una pluralità di aspetti: il rapporto tra edificio e strada, il principio insediativo, la densità edilizia, le configurazioni della rete stradale, il trattamento degli spazi aperti, l’altezza degli edifici, ecc... Risulta evidente che, il riconoscimento di alcune "specie di spazi", come suggerisce Georges Perec, costituisce un’operazione di semplificazione della realtà: anche universi di oggetti e di spazi complessi possono, in fondo, essere ricondotti ad alcuni tipi prevalenti, ad un numero limitato di forme e, a loro volta, ciascuna di queste forme può essere descritta nominando un numero limitato di regole e caratteri. E’ evidente che osservare e descrivere Ferrara, prestando attenzione ai suoi caratteri morfologici, diventa tanto più importante oggi se pensiamo che una quota rilevante degli interventi futuri possa riguardare le parti già edificate, se consideriamo che un ruolo importante per la gestione delle trasformazioni urbane, soprattutto attraverso il nuovo Regolamento Urbanistico ed Edilizio, sia affidato alle regole d’intervento nei tessuti "consolidati", che dovranno interpretare correttamente i caratteri di questo specifico paesaggio urbano riconoscendone i diversi elementi costitutivi. Un’indagine di questo tipo restituisce un’immagine di Ferrara composita, eterogenea e molteplice, in cui, agli isolati compatti del centro medievale, si affiancano il tessuto più poroso dell’Addizione Erculea, il quartiere Arianuova, l’intervento Ina-Casa di viale XXV Aprile e il rione Giardino, parti di "città pubblica" caratterizzati dalla ripetizione di alcuni tipi edilizi, principalmente edifici in linea anche di una certa consistenza, e da vasti spazi aperti, brani di case a schiera con giardino privato, gruppi di palazzine caratterizzati da alta densità ed, infine, sequenze di case minime lungo strada. Tra tutti questi diversi pezzi, a volte resti del processo di selezione prodotto dal tempo, altre volte ritagli di progetti più ambiziosi, altre ancora frammenti di un’intenzionalità speculativa, si insinuano gruppi di case isolate su lotto organizzate in tessuti dai tracciati più o meno regolari e caratterizzati da spazi aperti prevalentemente privati o condominiali. Questa molteplicità di parti, ciascuna chiaramente riconoscibile nella sua configurazione spaziale, possiede, però, una diversa capacità di organizzare la città, contribuendo solo in alcuni casi a definirne la struttura, a garantirne un corretto funzionamento e una sufficiente dotazione di servizi. Ad esempio, alcuni grandi quartieri di edilizia pubblica, come i quartieri di

via Krasnodar a sud o del Barco a nord, si distinguono dalla sequnza individualistica di casette e palazzine e connotano alcuni ambiti urbani, garantendo ad ampie parti di città una considerevole presenza di spazi aperti pubblici, di servizi ed attrezzature. vicino la struttura insediativa di Ferrara, gli spazi e i luoghi di cui è fatta, le modalità di aggregazione dello spazio aperto, dello spazio costruito e le loro relazioni con le strade, possiamo riconoscerne l’articolazione in alcuni diverse parti, tessuti e frammenti. E’ possibile leggere regolarità ed irregolarità, somiglianze e differenze tra i diversi tessuti insediativi attraverso un’analisi non esclusivamente tipologica, ma capace di considerare una pluralità di aspetti: il rapporto tra edificio e strada, il principio insediativo, la densità edilizia, le configurazioni della rete stradale, il trattamento degli spazi aperti, l’altezza degli edifici, ecc... Risulta evidente che, il riconoscimento di alcune "specie di spazi", come suggerisce Georges Perec, costituisce un’operazione di semplificazione della realtà: anche universi di oggetti e di spazi complessi possono, in fondo, essere ricondotti ad alcuni tipi prevalenti, ad un numero limitato di forme e, a loro volta, ciascuna di queste forme può essere descritta nominando un numero limitato di regole e caratteri. E’ evidente che osservare e descrivere Ferrara, prestando attenzione ai suoi caratteri morfologici, diventa tanto più importante oggi se pensiamo che una quota rilevante degli interventi futuri possa riguardare le parti già edificate, se consideriamo che un ruolo importante per la gestione delle trasformazioni urbane, soprattutto attraverso il nuovo Regolamento Urbanistico ed Edilizio, sia affidato alle regole d’intervento nei tessuti "consolidati", che dovranno interpretare correttamente i caratteri di questo specifico paesaggio urbano riconoscendone i diversi elementi costitutivi. Un’indagine di questo tipo restituisce un’immagine di Ferrara composita, eterogenea e molteplice, in cui, agli isolati compatti del centro medievale, si affiancano il tessuto più poroso dell’Addizione Erculea, il quartiere Arianuova, l’intervento Ina-Casa di viale XXV Aprile e il rione Giardino, parti di "città pubblica" caratterizzati dalla ripetizione di alcuni tipi edilizi, principalmente edifici in linea anche di una certa consistenza, e da vasti spazi aperti, brani di case a schiera con giardino privato, gruppi di palazzine caratterizzati da alta densità ed, infine, sequenze di case minime lungo strada. Tra tutti questi diversi pezzi, a volte resti del processo di selezione prodotto dal tempo, altre volte ritagli di progetti più ambiziosi, altre ancora frammenti di un’intenzionalità speculativa, si insinuano gruppi di case isolate su lotto organizzate in tessuti dai tracciati più o meno regolari e caratterizzati da spazi aperti prevalentemente privati o condominiali. Questa molteplicità di parti, ciascuna chiaramente riconoscibile nella sua configurazione spaziale, possiede, però, una diversa capacità di organizzare la città, contribuendo solo in alcuni casi a definirne la struttura, a garantirne un corretto funzionamento e una sufficiente dotazione di servizi. Ad esempio, alcuni grandi quartieri di edilizia pubblica, come i quartieri di

via Krasnodar a sud o del Barco a nord, si distinguono dalla sequnza individualistica di casette e palazzine e connotano alcuni ambiti urbani, garantendo ad ampie parti di città una considerevole presenza di spazi aperti pubblici, di servizi ed attrezzature.

|

Morfologia dei tracciati |

Parti di città

Strutture insediative

Osservando la città abbiamo riconosciuto alcuni  tipi di spazi: tipi di spazi:

Cortina compatta, caratterizzata da edilizia continua formata da isolati compatti con affaccio diretto su strada e piccoli spazi aperti all’interno.

Cortina porosa, caratterizzata da edilizia continua formata da grandi isolati con affaccio diretto su strada e spazi aperti interni di considerevole dimensione occupati da orti, giardini e parchi.

Griglia regolare, caratterizzate da edifici isolati collocati secondo una regola programmata di iterazione, disposti su lotti vincolati dai tracciati, con piccoli spazi aperti privati.

Griglia irregolare, caratterizzata da edifici isolati secondo una regola programmata di iterazione su lotti vincolati a tracciati irregolari, con piccoli spazi aperti privati.

Aggregazioni libere, caratterizzata da edifici svincolati dai tracciati, disposti su grandi spazi aperti pubblici.

Grandi oggetti, caratterizzati da edifici-contenitori isolati e di grandi dimensioni che non instaurano particolari rapporti

Recinti, caratterizzati da edifici tra loro simili, prevalentemente artigianali-industriali, iterati entro un perimetro circoscritto e talvolta recintato.

Filamenti, caratterizzati da edifici isolati su lotto o con un affaccio diretto sullo spazio pubblico, allineati lungo una strada.

Attorno al nucleo urbano più denso, alla Ferrara composita ma ancora relativamente compatta e solo marginalmente disseminata sul territorio esterno, sono riconoscibili altre diverse forme insediative, scandite dalle grandi estensioni della campagna.

Sviluppati principalmente lungo le strade che seguono i fiumi, i paleoalvei, i piccoli "dossi" o comunque i terreni più alti, troviamo una serie assai numerosa di piccoli centri. Ognuno di questi ha una sua specifica identità, non costituisce solamente una frazione di Ferrara, quanto piuttosto uno specifico paese. Osservandone, però, i reciproci rapporti e soprattutto mettendoli in relazione con i grandi elementi geografico-paesaggistici è possibile riconoscere delle interessanti aggregazioni. Questi diversi piccoli centri, allineandosi lungo strade, fiumi o paleoalvei, di fatto, formano più complessi ed articolati sistemi insediativi. Ad esempio, ci sembra possibile riconoscere, lungo il Po, il sistema Casaglia-Ravalle-Porporana e quello Francolino-Pescara-Sabbioni, lungo il Volano, prima il sistema Cocomaro di Focomorto-Cona-Codrea-Quartesana, poi i due centri Contrapò-Baura ed infine la sequenza Viconovo-Albarea-Villanova-Denore ed, infine, lungo il Primaro, l’articolato sistema Fossanova-Gaibanella-S.Egidio-Gaibana-Marrara-Monestirolo.

Infine i due centri S. Martino e S. Bartolomeo, collocati nel mezzo di vaste bonifiche, si sviluppano principalmente lungo un asse stradale, alternando residenza e servizi e comprendendo ai margini attività artigianali-industriali.

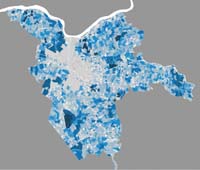

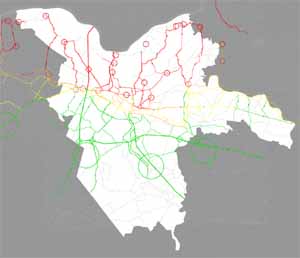

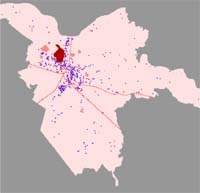

Geografie 2: come funziona Ferrara

Riflettere sull’idea di funzionamento della città e del territorio, sull’idea che, come una macchina o un organismo, siano fatti di parti ed oggetti organizzati in sistemi di relazione, significa interrogarsi sulla quantità di servizi ed attrezzature presenti in un dato contesto, e, ancor di più, sulle logiche della loro localizzazione, della loro distribuzione spaziale e soprattutto sui ritmi d’uso, sui diversi tempi di vita che attraversano ogni giorno la città: il tempo del bambino scandito dai ritmi scolastici, quello del commerciante scandito dall’orario dei negozi o quello del giovane che vive la città di sera, ecc. Una serie di semplici mappe che rappresentano la distribuzione dei diversi servizi, e più in generale degli "attrattori" di popolazione, possono essere osservate anche per la capacità di evocare flussi e percorsi, ritmi e pulsazioni della vita urbana, immaginando le diverse popolazioni che, mettendo in relazione questi diversi luoghi, garantiscono nei diversi momenti del giorno vitalità, e quindi sicurezza, allo spazio urbano e al territorio. Queste mappe costituiscono, anche, una prima individuazione di luoghi che rivestono un importante significato per la società ferrarese: un ospedale, una scuola o una fabbrica non sono solo delle attrezzature tecniche che devono erogare un servizio, ma diventano progressivamente anche dei luoghi urbani, edifici ai quali vengono attribuiti dei valori, spazi che vengono caricati di un senso comune, che entrano nella memoria collettiva diventando parte inalienabile della città. Questi luoghi sono variamente distribuiti sul territorio e disegnano differenti "geografie" ed organizzazioni spaziali relativamente ai diversi temi. Ad esempio, mentre alcuni servizi (scuole dell’obbligo, consultori familiari, ecc.) sono omogeneamente distribuiti sull’intero territorio comunale, altri (università, ospedale, ecc.) giustamente definiscono dei poli, dei luoghi di centralità. Geografie diverse sono riconoscibili anche tra le varie parti della città, tra il centro antico, in cui alcuni servizi pubblici si trovano a stretto contatto e quasi si sovrappongonol’un l’altro, i quartieri residenziali, in cui i servizi diventano quasi dei punti, degli elementi regolarmente distribuiti, ed i centri del forese, caratterizzati ovviamente da più semplici disposizioni di attrezzature e servizi allineati lungo le strade principali, dove formano, comunque, interessanti sequenze di presidio del territorio. In definitiva questi luoghi, e le pratiche d’uso ad essi connesse, contribuiscono a disegnare la città, dando vita a successioni di punti regolarmente distribuiti, a sequenze, ad assi tematici (come una strada di negozi) oppure ad aree e nodi di concentrazione (come l’area dei musei, il centro politico-amministrativo, l’area artigianale). Se questi servizi sono dei materiali fondamentali nella definizione dello spazio urbano (la città è tale anche perché vi si trovano, variamente distribuite, numerose attività), allora devono essere trattati come "questione urbana"; non come semplice localizzazione di un servizio ma come strategia fondamentale nella definizione di un efficiente, e contemporaneamente vivibile, ambiente urbano. Uno spazio civile nel quale, come ai tre principi di Serendip, possa capitare di "scoprire qualcosa per caso mentre ne sto cercando un’altra", un ambiente che permetta percorsi programmati ma anche libere "derive", che consenta di vagare facendo casualmente piacevoli e inattese scoperte, connettendo tra loro cose e funzioni diverse.

In questa prospettiva può essere osservata anche la rete stradale, per verificare non solo la capacità di "smatire" il traffico - come se questo fosse sempre e solo una quantità da "evacuare", da espellere e non anche una misura del ruolo di una città - ma anche se consente una corretta lettura della città, distinguendo, ad esempio, gli assi di attraversamento dalle strade di accesso, le strade urbane, lungo cui ci si aspetta di trovare una pluralità di funzioni, la convivenza di diverse modalità di trasporto ed un traffico intenso ma lento, dalle strade di quartiere e di accesso alle residenze. Considerando che l’aumento del volume di traffico è una delle caratteristiche specifiche di questa fase di sviluppo, di conseguenza, la corretta gestione della mobilità e dell’accessibilità è una condizione indispensabile per garantire efficienza ed elevate prestazioni in una struttura urbana che voglia svolgere in pieno il proprio ruolo di centro di servizi.

|

Centralità. Distribuzione delle attrezzature e dei servizi pubblici e privati. |

Il funzionamento della città.

Attrezzature e servizi

Oggi a Ferrara, come in molte altre città, non si riscontra una grave mancanza di servizi pubblici e il territorio risulta relativamente ben servito. Nondimeno, si rileva la necessità di una continua ricalibratura dei servizi offerti sulle reali esigenze della popolazione. In questo senso, le trasformazioni sociali che hanno investito la città contemporanea ed anche Ferrara, richiedono nuove indagini ma soprattutto spingono la politica urbanistica, e del welfare state in generale, ad indagare nuove risposte sul ruolo che, ad esempio, assume oggi un centro civico, sulle potenzialità del volontariato e del terzo settore nella realizzazione di una città più amichevole, di fronte ad una società dell’individuo, sul ruolo di una politica dei servizi urbani che cerchi di delineare nuove forme di comunità.

Attrezzature sportive

Oltre alle attrezzature coperte (palestre e piscine) e ai campi da calcio, la principale risorsa sportivo/ricreativa della città è il circuito delle mura storiche, che costituisce, per i ferraresi, una vera e propria "palestra all’aperto", uno spazio polivalente in cui camminare, correre, andare in bicicletta. Già oggi complementare agli spazi verdi e agli impianti sportivi del parco urbano, può acquisire un ruolo ancora più significativo attraverso una maggiore integrazione con una rete di percorsi e piste ciclabili che consenta di considerare anche la campagna e le rive dei fiumi come straordinari luoghi collettivi.

Scuole superiori e Università

Le scuole superiori e le sedi universitarie definiscono aree fortemente specializzate all’interno del tessuto urbano che gli studenti, i docenti e il personale tecnico-ammini-strativo collegano con altre parti della città (fermate degli autobus, stazione ferroviaria, ecc.) attraverso i loro percorsi di spostamento. Se da un lato queste aree rinviano all’idea di "distretto scolastico" o comunque di "zone monofunzionali", dall’altro tendono però a caratterizzare alcune parti urbane attraverso lo sviluppo di alcuni servizi (bar, mense, copisterie, librerie, ecc.), che servono questa specifica "popolazione", attorno a cui si sviluppa un preciso settore economico.

|

Centralità. Distribuzione delle attrezzature e dei servizi pubblici e privati: area urbana |

Turismo

Il flusso dei turisti disegna un’altra importante geografia urbana costituita dal centro monumentale (Duomo, Castello, Palazzo del Municipio), dall’area dei musei (Pinacoteca Nazionale, Museo de Pisis, ecc.), da alcune preminenze puntuali (la Certosa, la casa di Biagio Rossetti, ecc.), ed ancora una volta dalla cerchia delle mura stesse.

I turisti connettono questi luoghi ad altre parti urbane dove sono localizzati alberghi, ristoranti e parcheggi, dando luogo ad un ulteriore sistema di funzionamento della città.

Attività commerciali

Consultando gli ultimi dati disponibili (Provincia di Ferrara – Tecnicoop –Trasformazioni recenti della rete commerciale al dettaglio in sede fissa, variazioni 1998-2001) Ferrara, anche dopo le profonde trasformazioni degli anni novanta, appare ancora caratterizzata da una buona presenza di esercizi commerciali (il settore commerciale rappresenta circa il 21% degli addetti nel comune) e, anche per questo motivo, mantiene il suo ruolo di polo attrattore per un ampio territorio circostante. Queste strutture commerciali sono variamente distribuite ed organizzate, contribuendo a definire altrettanti interessanti spazi urbani. Nel centro antico, ad esempio, i negozi tendono ad allinearsi lungo alcuni assi, formando numerose e tra loro differenti, strade commerciali. Emergono ovviamente con tutta evidenza l’asse via Garibaldi - via Mazzini, quello corso Porta Reno – corso Martiri della Libertà, alcuni tratti di via Ripagrande – via Mayr e le parti più centrali di viale Cavour – corso Giovecca, via San Romano - via Canonica - via Bersaglieri del Po. Sempre nel centro antico si nota anche con chiarezza la concentrazione di attività nelle piccole vie a ridosso del centro monumentale. Così articolate, insieme agli uffici pubblici e privati, queste attività commerciali rendono il centro di Ferrara uno spazio piacevole e sicuro, un vero e proprio "centro commerciale all’aperto" . I tessuti dell’Addizione Erculea sono caratterizzati, invece, dalle sequenze di negozi che si attestano rispettivamente su corso Porta Po, via Arianuova e via XXV Aprile. Oltre le mura riconosciamo poi altri interessanti "paesaggi del commercio": il diverso ritmo dei negozi lungo via Bologna connota una vera e propria strada urbana e lungo via Modena si alternano situazioni differenti, a tratti più urbani si succedono tratti su cui si affacciano attività produttive ed artigianali. La concentrazione di negozi negli ipermercati, la distribuzione puntuale delle attività di vendita nelle aree artigianali ed infine le sequenze di negozi lungo strada che, alternati ad altri servizi ed attrezzature (uffici postali, banche, chiese, ecc.) formano in molti centri del forese (S. Bartolomeo, Francolino, Porotto, Cona, ecc.) quasi delle main street, completano questa articolata geografia delle attività commerciali che, garantendo vivacità e vitalità alla città, vanno considerate come una vera e propria risorsa urbana. (Provincia di Ferrara – Tecnicoop –Trasformazioni recenti della rete commerciale al dettaglio in sede fissa, variazioni 1998-2001) Ferrara, anche dopo le profonde trasformazioni degli anni novanta, appare ancora caratterizzata da una buona presenza di esercizi commerciali (il settore commerciale rappresenta circa il 21% degli addetti nel comune) e, anche per questo motivo, mantiene il suo ruolo di polo attrattore per un ampio territorio circostante. Queste strutture commerciali sono variamente distribuite ed organizzate, contribuendo a definire altrettanti interessanti spazi urbani. Nel centro antico, ad esempio, i negozi tendono ad allinearsi lungo alcuni assi, formando numerose e tra loro differenti, strade commerciali. Emergono ovviamente con tutta evidenza l’asse via Garibaldi - via Mazzini, quello corso Porta Reno – corso Martiri della Libertà, alcuni tratti di via Ripagrande – via Mayr e le parti più centrali di viale Cavour – corso Giovecca, via San Romano - via Canonica - via Bersaglieri del Po. Sempre nel centro antico si nota anche con chiarezza la concentrazione di attività nelle piccole vie a ridosso del centro monumentale. Così articolate, insieme agli uffici pubblici e privati, queste attività commerciali rendono il centro di Ferrara uno spazio piacevole e sicuro, un vero e proprio "centro commerciale all’aperto" . I tessuti dell’Addizione Erculea sono caratterizzati, invece, dalle sequenze di negozi che si attestano rispettivamente su corso Porta Po, via Arianuova e via XXV Aprile. Oltre le mura riconosciamo poi altri interessanti "paesaggi del commercio": il diverso ritmo dei negozi lungo via Bologna connota una vera e propria strada urbana e lungo via Modena si alternano situazioni differenti, a tratti più urbani si succedono tratti su cui si affacciano attività produttive ed artigianali. La concentrazione di negozi negli ipermercati, la distribuzione puntuale delle attività di vendita nelle aree artigianali ed infine le sequenze di negozi lungo strada che, alternati ad altri servizi ed attrezzature (uffici postali, banche, chiese, ecc.) formano in molti centri del forese (S. Bartolomeo, Francolino, Porotto, Cona, ecc.) quasi delle main street, completano questa articolata geografia delle attività commerciali che, garantendo vivacità e vitalità alla città, vanno considerate come una vera e propria risorsa urbana.

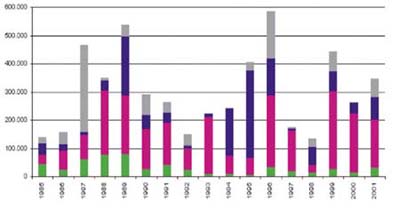

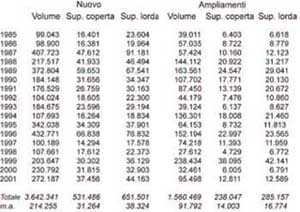

Uffici