|

|

PSC di Ferrara. RELAZIONE bozza

|

Indice della relazione

0. Ruoli e campi d'azione del Piano Strutturale Comunale

1. Sul posto e ruolo occupati da Ferrara: immagini d'area vasta

2. Sull'idea di qualità diffusa come "bene comune": tre proposizioni guida

3. Il funzionamento della città: prestazioni e dimensionamento

4. Luoghi e azioni del piano

5. Forme e procedure di gestione della città

6. Alcune opportunità di costruire la città del futuro

|

PREMESSA

Questa relazione costituisce parte integrante del Piano Strutturale Comunale della

città di Ferrara.

Il Piano Strutturale Comuale è uno degli strumenti di governo del territorio che

previsti dalla recente riforma urbanistica regionale (legge regionale 20/2000)

assieme al Regolamento Urbanistico Edilizio ed ai Piani Operativi.

Come solitamente accade, il processo che porta alla definizione di uno strumento

urbanistico generale è lungo e complesso. A maggior ragione in questo caso dove si

è trattato di associare, alle questioni proprie della pianificazione, anche gli aspetti

problematici derivati dall'applicazione di una nuova ed innovativa disciplina del

territorio.

Le novità introdotte dalla legge regionale sono molteplici, ed articolate sono le

risposte che ad esse si possono dare.

Nel Piano Strutturale Comunale di Ferrara si è scelto di percorrere alcune strade:

- quella di una partecipazione continua ed assidua della comunità locale

alla costruzione del piano;

- quella di modelli di gestione e attuazione che puntano alla flessibilità e

alla governabilità dei processi utilizzando appieno le opportunità offerte dal doppio

livello di pianificazione (e quindi dai Piani Operativi);

- quella di un meccanismo perequativo con l'obiettivo di redistribuire parte

della rendita fondiaria e acquisire le aree destinate ai servizi.

Il percorso di costruzione del Piano Strutturale ha avuto inizio con il Documento

degli Obiettivi (presentato in Giunta nel marzo 2002) nel quale si delineava la

proposta metodologica per la costruzione del piano e alcune prime suggestioni sul

territorio ferrarese.

La fase successiva è stata caratterizzata dal parallelo lavoro di costruzione del

Quadro Conoscitivo, del Documento Preliminare e di una prima Valsat (valutazione

ambientale strategica delle scelte di piano). In questa fase la partecipazione alla

costruzione del piano ha assunto diverse forme: le settimane dell'ascolto, i seminari

tematici, gli incontri all'Urban Center. Alla conclusione dei lavori, gli strumenti

prodotti hanno costruito la base su cui prefigurare l'Accordo di Pianificazione con

la Provincia che rappresenta il primo atto di approvazione delle scelte del piano.

Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione dell'Accordo di Pianificazione, ha

verificato i contenuti del Documento Preliminare esprimendo alcune valutazioni che

hanno assunto il valore di "atti di indirizzo" per la elaborazione del Piano Strutturale

riportate di seguito.

1) La scelta di privilegiare la riqualificazione dei tessuti esistenti e il

recupero delle aree dismesse (lavorare sulla città esistente), le connessioni

ambientali, il potenziamento e la valorizzazione del Parco Urbano, la

creazione di reti ecologiche, la valorizzazione ambientale delle aree agricole

periurbane, l'individuazione delle aree con funzioni di compensazione a

tutela degli insediamenti a elevato impatto ambientale già esistenti, il

riconoscimento del carattere strutturale (quindi da riconoscere nel PSC) del

rilievo paesaggistico della vegetazione (quali alberature, siepi e piantate..),

costituiscono i presupposti metodologici generali del nuovo piano strutturale

in corso di elaborazione.

2) Gli elaborati complessivi alla base dell'accordo di pianificazione,

pur sufficienti a delineare i caratteri della strategia per la formazione del PSC,

presentano ancora una carenza di indicazioni e di obiettivi per le aree non

interessate dalle principali strategie annunciate dal Documento preliminare,

pur rappresentando parti importanti del territorio del forese. Il PSC dovrà

delineare una strategia volta a contrastare e invertire la tendenza alla perdita

di ruolo, vitalità e identità delle frazioni del territorio, arrestarne il declino

demografico, consolidarne la struttura dei servizi una volta individuata

e accertata l'esigenza specifica. Residenza e servizi si devono reggere a

vicenda. Il PRG del 1995 aveva previsto una ampia potenzialità di sviluppo

dei centri del forese, con grandi capacità edificatorie ancora in larga parte

inutilizzate, mettendo in luce una sostanziale debolezza degli strumenti

di attuazione del Piano. E' utile che il nuovo piano analizzi e reinvesta le

capacità edificatorie fin qui non utilizzate finalizzandole a un nuovo disegno

delle frazioni e a un più stretto rapporto con la dotazione dei servizi, e per

colmare il deficit di infrastrutture primarie ancora presente, introducendo

più efficaci strumenti gestionali.

3) L'aspirazione alla crescita dei centri del forese non interessati dalla

direttrice di sviluppo Est Ovest può essere sostenuta da una valorizzazione

delle risorse presenti: le potenzialità ambientali e paesaggistiche delle riviere

del Po, del Po di Volano e del Po di Primaro, le attività legate all'agricoltura

(produzione, conservazione e trasformazione, agriturismo), l'artigianato

presente nei centri del forese che deve avere la possibilità di crescere senza

trasferire in città.

4) Il PSC dovrà affrontare il tema dell'accesso alla casa, individuando

modalità e risorse per localizzare e promuovere edilizia economica e popolare

di qualità e per rendere accessibile anche ai redditi medio bassi il mercato

delle abitazioni in affitto.

5) Il PSC e il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) dovranno

promuovere una edilizia di qualità basata su elevati parametri di risparmio

idrico e energetico.

6) Particolare attenzione dovrà dedicare il PSC alla definizione del

ruolo e del carattere delle aree cerniera tra le mura e il Volano, coniugando

la definizione delle funzioni coerenti con il ruolo indicato nel Documento

preliminare con le esigenze di una forte attenzione alle modalità operative

con le quali si realizzano le trasformazioni, perseguendo l'obiettivo di

valorizzazione delle mura e dando carattere strutturale anche alle scelte

progettuali se ritenute necessarie a garantire l'armonizzazione con il

tessuto storico esistente. In questo senso appare essenziale riconoscere

l'area oggetto di tutela Unesco e definire le ricadute normative coerenti con

il Piano di Gestione.

7) La scelta di esaurire la fase di espansione ad Est, va accompagnata

dalla piena assunzione delle problematiche che restano inevase alla luce

dello stato di attuazione del PRG del 1995. L'espansione residenziale che il

Piano aveva previsto nella periferia est della città è in via di realizzazione

pressochè totale, mentre resta sostanzialmente inattuata la parte di

previsione relativa ai servizi. Una carenza che appare rilevante a fronte di

un incremento di popolazione giovane e in età attiva. Particolare attenzione

dovrà quindi porre il PSC nella localizzazione di un adeguato sistema di

servizi, soprattutto di quelli per l'infanzia e della scuola dell'obbligo, ma anche

degli altri servizi di quartiere che (tranne la dotazione commerciale) non

hanno trovato spazio dentro le aree di nuova espansione fin qui realizzate.

Altrettanta attenzione andrà posta al tema degli strumenti attraverso i quali

garantire l'effettivo reperimento delle aree necessarie e alla realizzazione

dei servizi stessi.

8) Il PSC dovrà approfondire e meglio definire il tema dei collegamenti

e della mobilità del quadrante Nord/ovest della città, (attraversamento del

Po, collegamento con l'asse autostradale, localizzazione delle piattaforme

intermodali) e sviluppare le relazioni tra questi aspetti e l'esigenza di

dare compiutezza all'assetto dell'abitato di Pontelagoscuro soprattutto

individuandone le funzioni di connessione tra Città, parco urbano e fiume.

9) La variante generale del quadrante sud del capoluogo approvata

nell'aprile del 2004 e le scelte essenziali adottate sull'area demaniale hanno

rappresentato un momento importante di anticipazione e verifica della

strategia delineata dal Documento preliminare, queste scelte richiedono di

essere coerentemente completate con l'adozione delle misure necessarie a

garantire le aree di compensazione, ad acquisire le aree del Parco SUD e a

realizzare gli interventi per il ripristino della efficienza idraulica del territorio,

e con la coerente predisposizione del piano attuativo dell'area Foro boario-Stazione di Porta Reno. Andrà fatto inoltre un bilancio complessivo dei

risultati della scelta del piano del '95 di assegnare elevati indici per sostenere

la riqualificazione dei comparti che affacciano sulla via Bologna.

10) La strategia di sviluppo sostenibile volta a limitare il consumo

di nuovo territorio, a controllare e regolare verso la sostenibilità le forme

della sua artificializzazione, trovano nel riuso dell'area industriale del polo

chimico, nella progressiva riduzione dei suoi livelli di impatto ambientale, nel

rispetto degli impegni già assunti da questa Amministrazione in relazione

all'indisponibilità ad accogliere nuovi impianti ad alta pericolosità (SEVESO

II)e nel continuo miglioramento delle condizioni di sicurezza, uno degli

obiettivi fondamentali. Tale scelta va confermata collocandola entro un

ambito di coordinamento territoriale delle scelte di localizzazione delle nuove

aree di insediamento produttivo che deve essere dato da un nuovo PTCP. In

questo senso la nuova articolazione della strumentazione urbanistica tra

PSC che indica e localizza le ipotesi di trasformazione di lungo periodo e il

POC che non solo determina le scelte del quinquennio ma ne indica anche

le modalità (indici, modalità operative etc) permette di evitare il rischio che

la previsione di ambiti per nuovi insediamenti produttivi che il Documento

preliminare prefigura e che il PSC dovrà prevedere, contraddica la scelta

di operare innanzitutto per la riutilizzazione delle aree dismesse, da

recuperare e riutilizzare attraverso i percorsi di bonifica previsti dall'accordo

di programma sul Petrolchimico, e per l'utilizzazione delle ancora consistenti

aree residue del piano del '95 e sue successive varianti.

11) Fin dalla fase successiva all'approvazione dell'accordo di

pianificazione dovranno essere riaperti e allargati la consultazione e il

confronto pubblico per la definizione del PSC, dando continuità al metodo di

partecipazione praticato per la predisposizione del Documento preliminare

(e alle modalità con le quali già in occasione della mostra sulla "Bozza di

documento preliminare", si sono tradotte in immagini e linguaggi accessibili

analisi e proposte pur complesse sul piano tecnico) al fine di garantire la più

ampia trasparenza delle scelte sul futuro della Città.

Le fasi successive hanno, tra l'altro, cercato di interpretare tali indirizzi:

- completando gli elementi di conoscenza delle questioni ambientali e

facendole diventare uno dei centri tematici del nuovo piano (nel "Sistema ambientale

e delle dotazioni territoriali" e nella "Rete del verde");

- delineando con precisione le linee di sviluppo previste per tutto il territorio

con particolare riguardo al consolidamento delle strutture insediative del forese, alla

progettazione di una "nuova centralità" nella fascia compresa tra le mura e il Volano,

al ridisegno delle aree per servizi nella zona ad est, infine, alla organizzazione del

sistema degli accessi al centro città da ovest ed al suo collegamento con il sistema

autostradale;

- fissando gli obiettivi di qualità dei nuovi insediamenti e degli interventi

edilizi già nei modi in cui vengono definiti i singoli strumenti : il piano strutturale

con il disegno dei "Luoghi e delle azioni", il Regolamento Urbanistico ed Edilizio con

la suddivisione delle regole in "Strati tematici", i piani operativi con la previsione dei

comparti di intervento e dei "Progetti norma";

- definendo precise modalità per l'acquisizione delle aree per servizi

all'interno della previsione dei nuovi insediamenti (attraverso gli strumenti della

perequazione e dei comparti urbanistici);

- prevedendo le aree per i nuovi insediamenti produttivi a completamento

di quelli già esistenti al fine di favorire una politica di recupero delle aree esistenti e

di basso consumo di territorio;

- costruendo modalità di consultazione sia di tipo seminariale (con

i numerosi incontri sulla "forma del piano"), sia di partecipazione diretta alla

costruzione del piano attraverso l' "Avviso di pubblicazione del Documento

Preliminare del PSC ai fini della presentazione di proposte di progetti e inziative di

interesse per la comunità locale".

In particolare, quest'ultimo punto ha rappresentato uno specifico momento di

partecipazione della comunità locale alla verifica delle scelte del Documento

Preliminare e un ulteriore arricchimento del programma del PSC. L'Avviso è stata

una iniziativa svolta a cavallo dell'estate 2005 che ha chiesto alla comunità

ferrarese di proporre interventi di trasformazione del territorio coerenti con le linee

guida proposte dal Documento Preliminare. La partecipazione all'iniziativa è stata

significativa. Sono state presentate infatti circa 500 proposte, la maggior parte

delle quali ha avuto come oggetto la richiesta di edificabilità dei suoli. Circa 80

proposte sono state considerate condivisibili e quindi inserite, secondo differenti

modalità, nel PSC. Altrettante (ca.80) hanno riguardato la richiesta di edificabilità

su aree destinate ai servizi (città verde, riqualificazione ambientale, ecc.) e perciò

sono state parzialmente soddisfatte dall'inserimento nel meccanismo perequativo

di distribuzione dei diritti edificatori relativo a tali aree. Una quota consistente (ca.

40 proposte) ha avuto come oggetto un rinvio della valutazione alle successive

fasi operative (del RUE e dei POC), poichè non di competenza del PSC.

Questo percorso di costruzione del piano ha portato alla proposta di PSC che è

contenuta nelle pagine seguenti. Essa parte dal riconoscimento di alcuni principi

che derivano dalla lettura e interpretazione della città di Ferrara all'interno di un più

generale quadro di riferimento di area vasta.

Una particolare attenzione è stata posta alla "forma" del piano. Cioè alla definizione

dei materiali di cui si compone il PSC e dei rapporti tra i diversi livelli della

pianificazione (RUE e POC). E' questo un aspetto che assume rilevanza in funzione

sia delle innovazioni introdotte dalla riforma regionale (LR20/2000), sia alle

riflessioni che le discipline del territorio stanno facendo sul ruolo e il futuro delle

città contemporanee.

|

|

0. Ruoli e campi d'azione di un Piano Strutturale

|

La redazione di un piano costituisce frequentemente occasione di riflessione di

una città e della società che la abita su se stessa.

Non è quindi solo un atto ed uno strumento tecnico-giuridico, ma anche espressione

del clima culturale di un’epoca e di una comunità.

Per questa ragione, sovente un piano e soprattutto il periodo della sua redazione,

sono investiti da parte della comunità insediata, d’attese e di ruoli che esulano

quelli prettamente tecnico-urbanistici: al piano viene chiesto di rendere vivibile,

bella, sicura e giusta la città, andando ben oltre i suoi reali scopi e possibilità, e ciò

forse testimonia la voglia e l’interesse di una comunità a discutere di se stessa e

del suo futuro, senza rassegnarsi a demandare ad altri il proprio destino.

Il piano si trova così ad essere compresso tra due diversi atteggiamenti; da un lato

viene sovraccaricato di tutti i problemi presenti in città, come se fosse una sorta

d’enciclopedia delle politiche pubbliche; dall’altro tende ad essere ridotto ad una

serie d’indicazioni su ciò che si può o non si può costruire o trasformare.

Ecco perché, sempre più di frequente, un piano tende a diventare chiarimento delle

linee d’azione che un’amministrazione-comunità si vuol dare oltre che momento

e strumento con il quale mettere in relazione i diversi tavoli di lavoro già attivi,

provocando una maggiore coerenza tra i diversi atti politico-amministrativi.

Sovrapposto uno all’altro questi aspetti delineano un’interessante e caratteristica

configurazione del piano: la sua capacità di dare precise risposte tecniche a specifici

problemi, di delineare scenari e strategie di lungo periodo oltre che costruire e

definire le condizioni per la “coesione delle politiche”.

Considerando i differenti ruoli che la comunità insediata tende ad attribuire ad un

Piano Strutturale, a Ferrara si è ritenuto adeguato contenerne il campo d’azione,

riportarlo ad una dimensione maggiormente pragmatica, ad esempio tenendo sullo

sfondo gli obiettivi generali del lavoro, evitando di affermare anticipatamente che

il piano è sostenibile, attento alla qualità, rispettoso dell’ambiente, equo e solidale,

e cercando di farne emergere gli specifici caratteri dalle scelte, dai progetti e dalle

azioni previste.

Queste considerazioni hanno sospinto a non raccontare e descrivere il nuovo PSC

di Ferrara dichiarando obiettivi generali ed astratti che assai di frequente risultano

troppo facilmente condivisibili, quanto piuttosto a ragionare sulle condizioni e le

potenzialità di questo territorio senza immaginare di sovrapporgli una nuova

razionalità estranea ed astratta, ma considerando la situazione specifica e

concreta di Ferrara per provare a delineare obiettivi pertinenti a questa situazione,

prospettandone subito una possibile “forma”, traducendoli e verificandoli in precisi

progetti. Da qui l’importanza assunta dal progetto fin dall’avvio della redazione

del PSC come attività d’esplorazione delle possibilità, di verifica delle fattibilità,

per precisare le condizioni e far uscire subito dal vago le questioni, proponendo di

discutere scelte e possibilità concrete.

Questo anche per non dare obiettivi irrealistici quali far diventare la città di Ferrara

come Reggio Emilia o Padova, competere con Venezia o Firenze, diventare una

metropoli come Milano o piccolo centro esclusivo come Pienza o Cortina, ecc. ma

per definire degli obiettivi “su misura” per Ferrara.

|

|

a. Tempi della città e tempi nel PSC

|

Contemporaneamente a questa riflessione, nella consapevolezza che la comunità

insediata che chiede al Piano di “prendere parte”, di schierarsi rispetto ad alcuni

obiettivi di grande respiro è una società dominata dall’incertezza, nella quale

l’orizzonte del futuro si è sempre più ridotto in tutti i settori, dall’economia alla

politica, e che tende a dedicare grande attenzione agli elementi congiunturali, ci si

è interrogati e scontrati con la difficoltà e al limite la contradditorietà di immaginare

e lavorare ad un Piano Strutturale che stando alle indicazioni della nuova legge

urbanistica regionale e al dibattito disciplinare dovrebbe avere durata indefinita,

dovrebbe governare la città fintanto che le condizioni non mutano radicalmente.

Infatti, il PSC dovrebbe essere teso non solo all’individuazione e tutela delle risorse

naturali-ambientali che articolano il territorio, ma principalmente al riconoscimento

delle “invarianti” che connotano un dato contesto, delineando la politica territoriale

dell’amministrazione comunale nel tempo lungo, indirizzando e precisando forme

e modi di sviluppo sostenibile, presentandosi quindi come scenario complessivo ed

insieme selezione di precisi progetti prioritari.

Un insieme di caratteri che il PSC dovrebbe perseguire, nonostante lo spazio

che abitiamo sia in continua trasformazione e, come una sorta di palinsesto, sia

soggetto a continue riscritture e reinterpretazioni che rendono complessa la ricerca

di invarianti.

Un secondo tema di riflessione, che attiene alla dimensione temporale del PSC,

riguarda il rapporto tra la sua presunta durata indefinita e l’inevitabile prospettiva

di riqualificazione della città e del territorio entro cui un piano oggi si colloca.

Infatti, le condizioni demografiche, economiche, ambientali che caratterizzano

la contemporaneità sospingono ad indirizzare le politiche di trasformazione

territoriale verso una dimensione di miglioramento e riqualificazione piuttosto che

di espansione.

|

|

b. Un percorso di lavoro ed alcune questioni

|

Muovendo da queste riflessioni, il percorso di lavoro seguito in questi quattro anni

ha attraversato diverse fasi: dall’indagine sulle morfologie fisiche, economiche e

sociali della città al suo funzionamento ambientale, dalla conoscenza dei fenomeni

alla costruzione di scenari in grado di costituire l’orizzonte di riferimento di progetti

specifici, dalla ricognizione sullo stato della pianificazione esistente alla definizione

di un processo di partecipazione sugli specifici obiettivi del PSC che attraverso

numerosi incontri e discussioni con gruppi sociali, associazioni di categoria ed

il forum di Agenda 21 locale ha permesso di evocare interpretazioni, attese e,

complessivamente, di rendere evidente l’immaginario collettivo della città.

Tenendo sullo sfondo tali riflessioni si è andato precisando un atteggiamento nei

confronti di alcune questioni.

Conoscenza/progetto. L’articolazione del PSC sottende l’idea di uno specifico

rapporto fra conoscenza, indagine ed attività progettuale. Da un lato, le attività di

analisi non hanno rappresentato solamente una fase preliminare del lavoro, ma si

sono sviluppate, con una propria autonomia, per l’intero percorso di costruzione del

Piano. Dall’altro, l’attività di progettazione, considerata come una particolare forma

di indagine, è stata avviata fin dalla fase iniziale, contribuendo alla precisazione di

temi e problemi e alla conoscenza dei diversi ambiti urbani.

Se è vero che in questi anni è stato seguito un ordine “classico” per raccontare

le varie fasi del Psc (analisi, obiettivi, progetti), dovuto principalmente alla legge

urbanistica regionale che chiede, ad esempio, di porre al centro della Conferenza

di Pianificazione il Quadro Conoscitivo, è utile chiarire però che il lavoro svolto è

stato ben più integrato e ciclico, difficile da restituire in una semplice sequenza

lineare di causa effetto (dalle scelte al progetto, dagli obiettivi all’analisi), è

fatto piuttosto di una continua interazione tra obiettivi-progetto-analisi. C’erano

certamente degli obiettivi e dei “problemi sul tappeto” che l’amministrazione ha

posto invitando ad un atteggiamento di tipo “problem solving” (ho un problema,

chiamo il tecnico per risolverlo), ma anche molte questioni che sono state

progressivamente riproblematizzate (reinterpretate e riviste chiedendosi ogni volta

“cosa fa problema? In che senso quello è un problema per la città?). Inoltre, nel

corso della redazione del Psc sono emersi nuovi problemi, nuove questioni e nuovi

temi sono stati individuati: l’attività di redazione di un piano introduce nuovi temi

(ad esempio, la rete di connessione ambientale tra il parco nord e il futuro parco

sud; la città dell’automobile, ecc.) ed infine, la redazione del piano e soprattutto

l’attività di analisi e di esplorazione progettuale porta a tarare, a commisurare sulle

potenzialità (sociali e territoriali oltre che economiche) della città gli obiettivi, li

misura rendendoli praticabili e riducendone gli eventuali effetti perversi.

In questo senso obiettivi-analisi-progetto non si sono configurate come attività

separate o preliminari l’una all’altra.

Tempo del piano/tempo di trasformazione della città. Questi due tempi sono stati

considerati inscindibili e contestuali all’interno del processo di pianificazione. Anche

per questo motivo si è cercato di far interagire la formulazione del quadro d’insieme

strutturale delle politiche urbane con la necessità di avviare la progettazione di nodi

problematici in alcuni “luoghi sensibili”, oggetto di discussioni, in cui è possibile

cogliere alcune specifiche “occasioni” di trasformazione urbana. Si è trattato di

affrontare contemporaneamente differenti scale di progettazione, tra l’orizzonte

generale di riferimento e le esigenze immediate e particolari, tra i tempi del progetto

e quelli della trasformazione urbana, costruendo un quadro di coerenze possibili e

indagando quali strumenti utilizzare, quali soggetti coinvolgere e quali procedure

seguire.

Ambiente come questione trasversale. La continua interazione tra uomo e ambiente,

tra la vita di una comunità e il suo spazio, promuovono l’integrazione disciplinare e

si oppone alle settorialità entro cui si tende spesso a ridurre la questione ambiente.

Per questa ragione si è cercato di incrociare le riflessioni relative al funzionamento

ambientale con quelle relative alle diverse parti e sistemi territoriali, sovrapponendo

quanto più possibile le diverse conoscenze e i diversi saperi in modo da stabilire fra

loro legami e relazioni virtuose. La questione ambientale sembra acquistare oggi un

senso sempre più ampio e vago: ha a che fare con la bellezza del paesaggio, con la

salubrità dell’ambiente, con la sicurezza delle strade, ecc.

Ascolto e partecipazione come principio di lavoro. La partecipazione alla costruzione

del PSC della società locale, è stata intesa come rapporto con un soggetto attivo

con cui condividere continuamente interpretazioni e scelte entro un processo di

pianificazione che si è configurato non tanto come un programma prestabilito di

cui siano chiari fin dall’inizio tutti gli obiettivi, quanto piuttosto come un percorso

articolato durante le varie fasi di lavorazione.

Ma ascolto e partecipazione non solo come operazioni da svolgere durante la

redazione del PSC, ma anche fondamentale attività per la sua implementazione, per

la gestione delle trasformazioni della città e del territorio innescate dal PSC.

Riconoscere il consolidamento delle scelte precedenti. Perché la città si costruisce

nel tempo lungo, e non si può continuamente cambiare o invertire rotta, considerando

che coerenza e continuità sono spesso un valore quando si parla di costruzione

dello spazio urbano.

La città contemporanea è piena di “progetti interrotti”: va ricercata la possibilità

di portarli a termine, sapendo che spesso gli si può attribuire un nuovo senso,

un valore diverso anche da quello che avevano all’origine (molte caserme sono

diventate ottime sedi universitarie, palazzi aristocratici sono diventati sedi di

istituzioni democratiche, ecc.), le funzioni passano, l’architettura resta. Continuità

nelle scelte (almeno per portarle a compimento) o meglio, consapevolezza che gli

obiettivi devono confrontarsi e legarsi con quelli già definiti soprattutto quando c’è

continuità di attori e di idee.

Quindi Ferrara ha predisposto il nuovo PSC non solo per adempiere agli obblighi

della legge regionale, ma anche per altre ragioni: la necessità di risolvere alcuni

nodi del Prg vigente (portare a compimento ipotesi lì contenute ma che hanno

trovato difficoltà attuative), l’opportunità di collocare, entro un quadro generale di

riferimento, le trasformazioni di importanti parti di città già inserite in sei ambiti

di riqualificazione urbana (PRU-PRUSST), delineare un complessivo assetto

futuro della città tenendo conto delle trasformazioni nella sua struttura fisica e

socio-economica, facendo riferimento alla nuova Legge regionale che ne prevede

l’articolazione in Piano Strutturale, Piani Operativi e Regolamento Urbanistico

Edilizio. Senza dimenticare la progressiva messa a punto di nuovi indirizzi regionali

che spingono a salvaguardare, qualificare, e valorizzare il territorio regionale

nelle sue componenti fisiche, paesaggistiche, infrastrutturali, insediative, sociali

e produttive riconoscendo nelle politiche territoriali un fattore fondamentale

per conseguire gli obiettivi di coesione sociale, benessere collettivo e capacità

competitiva dell’economia, con la progressiva convergenza fra pianificazione

territoriale e programmazione economica al fine di governare la complessità delle

dinamiche del sistema regionale.

“(...) In coerenza con gli indirizzi internazionali, europei, nazionali, la Regione Emilia-

Romagna assume l’obiettivo di sviluppo sostenibile per guidare l’azione di governo.

Esso viene perseguito dal PTR con il miglioramento della qualità, dell’efficienza e

dell’identità territoriale. (..) L’integrazione della sostenibilità ambientale con la

sostenibilità economica e sociale porta alla necessità di incorporare nelle scelte

degli obiettivi di sviluppo del sistema regionale il reale valore dell’ambiente e

delle sue risorse. In estrema sintesi si tratta di definire strategie di coevoluzione

programmata tra sviluppo economico, trasformazioni territoriali e uso delle risorse

ambientali.” (SCHEMA DI SVILUPPO DEL TERRITORIO REGIONALE. DOCUMENTO

PRELIMINARE. Opzioni strategiche per l’aggiornamento del PTR vigente, Allegato alla

Delibera della Giunta Regionale 16 febbraio 2005 n. 360)

|

|

1. Sul posto e ruolo occupati da Ferrara: immagini d'area vasta

|

Per iniziare a descrivere le scelte di trasformazione che il PSC prevede per la città ed

il territorio di Ferrara, si è ritenuto importante avanzare alcune ipotesi sul posto e

ruolo che questa città occupa in un territorio più ampio. In altre parole ci si è chiesto

quali sono le “geometrie” che di volta in volta Ferrara disegna sul territorio svolgendo

il ruolo di città culturale, universitaria, polo della chimica, ecc.

Infatti, Ferrara è una città media che governa un territorio esteso. Tuttavia, se ci si

sforza di immaginare quale ruolo essa sarà in grado di svolgere nel prossimo futuro

si è spinti a chiarire il ruolo che svolge e può svolgere all’interno di contesti altri ed

assai più ampi.

Risulta complesso stabilire oggi quale sia l'ambito territoriale di una città, quale sia

la regione che influenza e da cui è, a sua volta, influenzata.

Da un lato le relazioni economiche e sociali, con i loro cambiamenti rapidi e continui,

sembrano ridefinire continuamente i ruoli tra le diverse parti del territorio: piccoli

centri periferici in pochi anni diventano dinamici distretti industriali, lungo le strade

extraurbane si sviluppano strutture commerciali che formano nuove centralità, ecc.,

dall'altro, l'assetto insediativo appare sempre più articolato e connesso e prendono

forma sistemi urbani reticolari, città lineari, sistemi policentrici interconnessi ed

integrati, sempre più difficilmente delineabili.

Stabilire i possibili confini di una "regione" ferrarese e di un suo ambito territoriale

chiaro significa confrontarsi con il sistema insediativo della pianura Padana che,

pur non funzionando ancora come un'unica grande megalopoli, nondimeno appare

articolato in ambiti urbani dai confini vaghi e da relazioni in continua evoluzione. Ad

esempio, negli anni recenti numerosi studi hanno evidenziato lo sviluppo policentrico

lineare attestato lungo la Via Emilia, la forte crescita del sistema insediativo ed

economico veneto caratterizzato da un assetto policentrico e soprattutto da

un'elevata dispersione, la formazione di una grande area metropolitana tra Milano

e la Brianza e un ulteriore articolato sistema insediativo che si sviluppa lungo

quasi tutto l'asse pedemontano da Novara a Pordenone. A questo quadro possiamo

aggiungere alcune città (Ferrara, Cremona, Mantova, Rovigo in particolare) che

appaiono relativamente isolate da questi sistemi e che tendono a sentirsi prive di

un loro preciso ruolo. D'altro canto però, Ferrara sembra aver reagito a questa sorta

di relativo isolamento, sviluppando e articolando la propria struttura economicoproduttiva,

tanto che, oggi, la dinamica compresenza di diversi settori produttivi

sembra aver assunto un proprio carattere positivo. Accanto al polo chimico (circa

1.800 addetti diretti) oggi si deve riconoscere l'importanza della piccola e media

impresa, delle attività artigianali e di servizio alla produzione, ed in generale

di imprese di altri settori produttivi che si sono sviluppate nelle diverse zone

industriali e artigianali presenti nel territorio comunale. Va sottolineato lo sviluppo

delle attività turistico-culturali, il ruolo dell'Università, nonché l'importanza delle

numerose attività commerciali che, se pur tra varie difficoltà conferiscono a Ferrara

un ruolo di centro attrattore, per finire con il peso ormai assunto dal settore dei

servizi pubblici e privati.

Oggi Ferrara sembra quindi essere un centro urbano abbastanza articolato, con una

struttura economica che non dipende da un unico settore produttivo e che offre

vari servizi di tipo turistico/culturale, sanitario e scolastico sia ad un immediato

intorno composto anche dei comuni contermini, sia ai diversi gruppi sociali che

usano il territorio definendo specifiche reti di relazione. Il ruolo universitario colloca

Ferrara nel network di città come Bologna e Padova, quello turistico la inserisce in

una rete, alternativa all’asse Roma, Firenze, Venezia, composta da un articolato

sistema policentrico di “città d’arte” come Mantova, Ravenna, Parma, Verona e

Treviso. Così, se è vero che confrontata con altre situazioni territoriali, come il

policentrismo e la dispersione veneta e l’insediamento lineare lungo la Via Emilia,

l’area ferrarese mantiene una sua precisa impronta ed un relativo distacco, facendo

emergere ancora in tutta chiarezza l’importanza della città rispetto ad un vasto

intorno agricolo e di piccoli ma dinamici centri, da un lato le dinamiche interne alla

città l’hanno portata a sviluppare una pluralità di settori economici rafforzando la

sua immagine di centro urbano, dall’altro le relazioni socio-economiche collocano

anche Ferrara entro una rete vasta ed articolata.

Osservando il sistema insediativo e le relazioni che Ferrara intrattiene con l'esterno,

sembra possibile riconoscere almeno due diverse immagini che non si negano a

vicenda, ma che, anzi, si integrano e devono essere considerate complementari.

Ferrara "piccola capitale". Il territorio ferrarese appare ancora caratterizzato dalla

netta distinzione dialettica città/campagna. La città principale sembra posizionarsi

al centro di una vasta area agricola costellata da piccoli centri che hanno conosciuto

in questi decenni una dinamica di diversificazione economica rimanendo, comunque,

strettamente legati ai servizi urbani forniti dalla città di Ferrara (dall'istruzione

superiore alla sanità, dagli uffici pubblici al commercio, ecc.).

Probabilmente ci troviamo di fronte ad un territorio, che, riprendendo una definizione

più volte proposta da Patrizio Bianchi, possiamo indicare come "grande delta", nel

quale sono riconoscibili chiare e precise gerarchie urbane tra la città principale e

una serie di centri satellite (Occhiobello, Copparo, Portomaggiore, Bondeno,

ecc.) che svolgono ruoli tra loro differenti.

Ferrara città in rete. Ferrara è però, oggi, anche una città inserita in una pluralità

di reti di relazione che coprono ambiti ben più vasti, specifici e differenziati. Ad

esempio, possiamo affermare che uno dei

territori di Ferrara è determinato dal "raggio d'influenza" della sua Università su

un territorio vasto che copre le province contermini, che la collega direttamente

a Padova e Bologna e la inserisce nel sistema delle città universitarie italiane. Ma

Ferrara è anche strettamente collegata a Mestre, Mantova e Ravenna dalla filiera

del petrolio, costituendo un nodo di un altro specifico sistema produttivo. Il turismo

definisce, poi, un ulteriore ambito, dai confini ancora più ampi ed incerti, ma che la

connette ad un'altra articolata rete.

Queste due immagini complementari si sovrappongono, definendo il profilo di

quella che, forse, possiamo considerare una tipica città media europea, che diversi

studiosi indicano come specifica del nostro continente, con particolare ricchezza

e qualità non riscontrabili altrove. Ferrara dovrebbe guardare a questa categoria di

città per trarre suggerimenti ed indicazioni utili per la messa a punto di un modello

di sviluppo che non insegua miti di grandeur ma, al contempo, non consideri il suo

relativo isolamento, la sua alterità, dettata dalla diversità dall'insediamento lineare

emiliano e dalla dispersione veneta, come un deficit.

Si dovrebbe inseguire un modello di sviluppo sostenibile per il futuro di Ferrara che

crei una città efficiente, capace di garantire ai suoi cittadini ma anche alle diverse

popolazioni che la abitano, la visitano e la usano, una qualità dell'ambiente di vita

tale da attrarre e produrre ricchezza.

Infatti, appare evidente che, accanto al continuo miglioramento dei servizi

specializzati offerti direttamente alle persone (servizi sociali e sanitari, scuole,

ecc.), le città dovranno sempre più rispondere ad una diffusa e articolata domanda

di "benessere urbano", offrendo alle diverse reti e filiere produttive cui vogliono

appartenere un buon ambiente di vita, considerato come supporto indispensabile

per l'avvio di nuove dinamiche, anche e soprattutto di "sviluppo senza crescita",

cioè riducendo il consumo di risorse non rinnovabili per evitare la dissipazione

dell'ambiente e del suolo.

Tra le grandi metropoli (Londra, Parigi, Berlino, ecc.) in competizione per garantirsi

la presenza delle grandi attrezzature, degli aeroporti, dei musei, delle principali

istituzioni economico-finanziarie, ecc. e la dispersione insediativa che interessa

regioni sempre più ampie in tutta Europa, molte città medie (Nantes, Montpellier,

Salisburgo, Lerida, ecc.) negli anni più recenti hanno avviato politiche urbane

integrate centrate sul ridisegno degli spazi pubblici e collettivi, sul recupero delle

aree dismesse, sul potenziamento del trasporto pubblico, ecc., volte a migliorare

la vivibilità complessiva della città, a garantire livelli di vita più elevati, maggiore

confort urbano, pensando che ciò sia intrinsecamente collegato alla possibilità di

avviare nuove fasi di sviluppo.

Emerge così per Ferrara il ruolo di città media, una città che deve ricercare qualità

nell’esistente puntando a rafforzare e intensificare le relazioni tra le parti. In questo

senso a Ferrara è la struttura urbana e territoriale a costituire il principale “bene

comune”: una struttura coesa capace di tenere insieme gli spazi, le funzioni e le

persone.

Solo uno sforzo progettuale che muova in questa direzione e che ricerchi per questa

struttura urbana una qualità diffusa ci può consentire di parlare ancora di una

visione unitaria della città.

|

|

2. Sull'idea di qualità diffusa come "bene comune": tre proposizioni guida

|

Assai di frequente, in un passato anche molto recente, si è pensato che il carattere

prevalente di una città dinamica fosse necessariamente il suo essere "in

espansione", ed il carattere principale dei suoi piani fosse di prevedere consistenti

ampliamenti dei tessuti urbanizzati.

Oggi, a fronte di dinamiche demografiche, economiche, insediative, ecc. assai

differenti rispetto a quelle del passato sembra necessario ridimensionare quest’idea

che appare sempre più un luogo comune da sostituire con immagini di sviluppo

qualitativo più che quantitativo. Infatti, le condizioni economiche, sociali, insediative

e ambientali a partire dalle quali immaginare il futuro di una città oggi spingono con

sempre maggiore forza ed intensità verso una prospettiva di innalzamento del livello

medio della qualità, ed in particolare a Ferrara si è ritenuto importante provare a

garantire per il futuro una maggiore “qualità diffusa”, immaginando un processo di

maturazione di tutte quelle parti della città costruite a partire dal secondo dopoguerra

e che necessitano interventi di potenziamento e riqualificazione ambientale, dei

servizi e delle attrezzature, della rete idraulica quanto della rete stradale. Interventi

che mirino a trasformare in città ciò che oggi non è considerato tale, quelle parti che

oggi sembrano condannate ad essere per sempre periferia.

Allo stesso tempo però, si è consapevoli che assai difficilmente si potrà accedere

a risorse aggiuntive da destinare a miglioramenti qualitativi dello spazio aperto e

costruito esistente; ed inoltre che mentre la nuova edificazione oggi è considerata

appetibile da più soggetti, un investimento garantito, altrettanto non avviene o

avviene in misura assai minore per gli interventi di miglioramento e riqualificazione.

E’ per questa ragione che il PSC di Ferrara cerca di sostenere e veicolare l’idea,

oltre che di esplorarla progettualmente e dal punto di vista della attuazione degli

interventi, secondo cui migliorare la qualità della città esistente significa oggi

investire sul suo welfare, sul suo benessere e su quello della società insediata

che ritornano così ad immaginare di poter costituire un proprio bene comune, un

patrimonio condiviso che diventa risorsa per il futuro della città. Infatti, investire per

una maggiore qualità spaziale diffusa contiene in se gli elementi per un maggiore

benessere sociale diffuso.

Se solitamente si tende a mettere in contraddizione una logica di investimento

incrementale legata ai piccoli interventi di singoli soggetti non coordinati tra loro,

con una di tipo strutturale caratterizzata dall'estensione dell'intervento, dalla

cospicuità dell'investimento e dal ruolo forte dei soggetti attivati, allora il PSC di

Ferrara si propone di eliminare o quanto meno attenuare questa contraddizione,

mostrando che la sommatoria di tanti piccoli interventi, investimenti e soggetti se

adeguatamente coordinati tra loro possono essere indirizzati verso un progetto

strutturale e di lungo periodo. La riflessione sulla qualità diffusa come prospettiva

generale del PSC è stata articolata in tre proposizioni guida che corrispondono ad

altrettanti obiettivi misurati sullo specifico contesto ferrarese.

|

|

a. Lavorare sulla città esistente.

|

La trasformazione di Ferrara prende le mosse dall'esistente riqualificandolo,

compattandolo. Seguendo questa ipotesi è nata l'idea di rafforzare l'asse est-ovest,

e per garantirgli maggiore sostenibilità è stato agganciato alla nuova linea di ferrovia

metropolitana.

La città del futuro sarà sostanzialmente quella esistente: considerando sia gli attuali

trend demografici sia le dinamiche dei (pur rilevanti) processi socio-economici.

Ciò significa principalmente non ricercare nuove "addizioni" urbane, accettare

l'impossibilità di fissare nuovi limiti urbani e una "forma" chiusa e predefinita, ma

trasformare il processo di metamorfosi della città esistente in un valore.

Lavorare sulla città esistente non vuol dire rinunciare ad immaginare nuovi futuri,

oppure costruire la città a misura della società esistente, ma partire da un progetto

che si sviluppi tra le sue pieghe e che sia capace di esplorare le potenzialità inscritte

nei diversi contesti per riscattare l'immagine spesso preconcetta che si ha della

città contemporanea.

Da qui anche l'idea di lavorare soprattutto sulle reti e connessioni più che su

l'aggiunta di nuovi insediamenti "esemplari".

Questa idea si fonda anche sulla sensazione che nei passati decenni di sviluppo

della città siano state destinate a nuova edificazione molte aree che ancora faticano

a diventare completamente parte integrante della città. Questi ambiti urbani, se

appaiono compiuti nella loro forma, tuttavia risultano ancora poveri di funzioni ed

usi: è allora importante aumentarne l'articolazione interna, il livello di "urbanità" e,

forse, la "biodiversità sociale". A questa prima ipotesi si ricollega l'opportunità offerta

dal recupero delle aree dismesse nell'ottica di una complessiva riqualificazione

urbana. Infatti, è proprio da questi contesti che possono prendere avvio procedure

amministrative di gestione che diventino occasioni per attivare un rapporto tra

l'investimento pubblico sullo spazio urbano e gli operatori privati.

Inoltre, considerato che sia dal punto di vista sociale che economico, Ferrara è

una città aperta ad accogliere nuove popolazioni (necessarie per rinvigorire e

ringiovanire la sua struttura demografica), e inserita in un insieme di geografie

variabili che le consentono di non sentirsi orfana né della Via Emilia, ma nemmeno

del Veneto, essa dovrebbe fare della sua articolazione una ricchezza e una risorsa,

considerando la bio-diversità anche in campo economico come capacità di reagire

alle crisi dei singoli settori e valore politico.

In questo senso le diverse popolazioni che la abitano dovrebbero consentire la

convivenza e coabitazione di diverse "culture del lavoro", in altre parole il suo essere

una città plurale dovrebbe sospingere il contemporaneo consolidamento delle tante

funzioni già insediate: dai servizi territoriali (strade, idrovia, corridoio cispadano,

ecc.) al turismo, dall'università alla piccola-media industria, dal commercio alla

città verde, alla città da abitare.

In qualche modo questo PSC potrebbe allora essere considerato come la trascrizione

territoriale di un piano strategico che parte dallo slogan "Ferrara è Ferrara".

|

|

b. Espandere il centro ovvero, portare la qualità del centro al resto della città.

|

La seconda proposizione, in stretta relazione con la precedente, si prefigge di

esportare nelle parti di città esterne, la qualità, densità e frammistione di funzioni,

servizi ed attrezzature che connotano il centro antico. All'interno dell'ipotesi di

lavorare sulla città esistente, si colloca anche l'idea di rafforzarne la sua urbanità,

prolungando alle parti della città contemporanea e a quelle caratterizzate da una più

forte omogeneità funzionale e spaziale, il sistema degli spazi collettivi e di socialità

che innervano così fortemente la città entro le mura.

Espandere il centro antico non significa quindi allargare la fascia di vincoli a tutela

di un territorio più ampio, ma far appartenere anche le parti di città esterne alla

vitalità e ricchezza di opportunità che caratterizza oggi il centro antico.

Si pensa di fare ciò sia attraverso la ridefinizione del ruolo delle strade più importanti

che escono dal centro, sia rafforzando la rete degli spazi e dei luoghi collettivi che

attualmente appaiono separati e frammentati, sia infine mettendo in rete servizi,

attrezzature e più in generale attrattori di popolazione.

Contemporaneamente, espandere il centro vuol anche dire aumentare quantità e

qualità dei punti di aggregazione riconoscendo luoghi, ambiti e forse una struttura,

attualmente celata, che ne consenta nuove ed inesplorate modalità d'uso.

Espandere il centro vuol dire in fondo dare dignità di città alla Ferrara che la nostra

società ha costruito nel corso del Novecento, senza esaltarla ma anche senza

un'eccessiva nostalgia per il passato.

Nel corso dell'elaborazione del PSC si è riflettuto sulla quantità di servizi,

attrezzature, negozi, uffici e fabbriche presenti in città, ma ancor di più sulle

logiche della loro localizzazione, sulla loro distribuzione spaziale e soprattutto sui

ritmi d'uso, sui diversi tempi di vita che attraversano ogni giorno la città, e ciò ci ha

portato a riflettere anche sull'idea di funzionamento della città stessa, di come le

cose stiano in mutua relazione tra loro, sull'idea che la città (come una macchina o

un organismo) sia fatta di parti ed oggetti che danno luogo a sistemi di relazione.

La distribuzione dei diversi servizi, attrezzature, e più in generale di "attrattori" di

popolazione, è stata allora osservata anche per la capacità di conformare flussi e

percorsi, ritmi e pulsazioni della vita urbana, immaginando che le diverse popolazioni

mettendo in relazione numerosi punti, garantiscono nei diversi momenti dell'anno

e del giorno vitalità, e perciò anche sicurezza, allo spazio urbano e al territorio.

Questi attrattori, rivestendo un importante significato per la società ferrarese non

vanno intesi solamente come dei servizi, delle "attrezzature tecniche" che devono

erogare un servizio, possono allora costituire progressivamente, per le diverse

popolazioni, dei luoghi urbani, spazi e materiali ai quali sono attribuiti dei valori, che

sono caricati di un senso comune, che entrano nella memoria collettiva diventando

parte inalienabile della città.

Popolazioni e luoghi sono variamente distribuiti sul territorio disegnando differenti

"geografie" nelle diverse parti della città: nel centro antico (in cui alcuni servizi

pubblici si trovano a stretto contatto e quasi si sovrappongono), nei quartieri

residenziali (dove i servizi diventano quasi dei punti, degli elementi regolarmente

distribuiti) nelle frazioni caratterizzate ovviamente da più semplici sequenze di

attrezzature e servizi lungo le strade principali che però formano delle interessanti

sequenze di poli che presidiano il territorio.

In questo senso si è pensato che servizi ed attrezzature, e le pratiche d'uso a

loro connesse, contribuiscono a disegnare la città dando vita a successioni di punti

regolarmente distribuiti, altre volte a sequenze, altre ancora ad assi tematici (ad

esempio, la strada dei negozi) o ad aree e nodi di concentrazione (l'area dei musei,

il centro politico-amministrativo, l'area artigianale).

Se questi servizi ed attrezzature sono uno dei materiali, uno dei "mattoni"

fondamentali nella definizione dello spazio urbano la città è tale anche perché

al suo interno coesistono numerose attività), allora anche la loro

eventuale rilocalizzazione, la loro chiusura o nuova costruzione, deve essere

trattata come "questione urbana", non come semplice localizzazione di un servizio

ma come strategia fondamentale nella definizione di un efficiente, ma anche

piacevole e vivibile ambiente urbano, uno spazio civile nel quale, come ai tre principi

di Serendip, possa capitare di "scoprire qualcosa per caso mentre ne sto cercando

un'altra", un ambiente che permetta percorsi programmati ma anche libere

"derive", che permetta di vagare facendo casualmente piacevoli e inattese scoperte

connettendo tra loro cose e funzioni diverse: sto andando al lavoro e mi fermo a

prendere il giornale e il caffè, devo andare in centro per ritirare un certificato alla

Camera di Commercio e nel negozio accanto vedo il cappotto che stavo cercando,

esco per andare all'ufficio postale e passando davanti alla libreria mi ricordo di

comprare un libro interessante, ecc.

|

|

c. Stabilire reti e connessioni

|

Tra le principali caratteristiche della città contemporanea, la sua indefinitezza

formale e la diversità delle sue parti funzionalmente definite, sembrano suggerire

l’ipotesi di lavorare sulla riconnessione dei segmenti di rete e dei frammenti urbani.

Differenti punti di vista sottolineano l’importanza assunta dalle reti di connessione,

ed in particolare dalle reti della mobilità, dai sistemi di continuità ambientale e da

quelli dei luoghi collettivi. Tuttavia, si prevede di riconnettere tutto con tutto, ma

sembra importante dare continuità alle reti ecologiche ambientali, ai frammenti di

spazi collettivi, ovvero provare a riconnettere ciò che lo sviluppo dei decenni passati

ha consegnato spesso in modo frammentato.

Ad esempio, le strade possono essere considerate non solamente spazi necessari

allo smaltimento del traffico veicolare, ma anche e soprattutto un sistema di

luoghi urbani importanti nella definizione dell'immagine della città, attraverso

la costruzione di una grammatica degli spazi aperti. A Ferrara, questo vale in

particolare per gli assi storici che escono dalla città murata, ma anche per i sistemi

viabilistici delle "U", per i terminal d'interscambio e i parcheggi di attestamento.

In modo analogo, le reti ambientali costituiscono un'articolata trama entro cui

assumono un ruolo strutturante, sia per un corretto funzionamento ecologico del

territorio, sia per una migliore vivibilità della città, le grandi superfici verdi dei parchi,

degli ambiti naturalistici così come la presenza discreta di vegetazione nelle zone

rurali. Una vegetazione che contribuisce a far apparire "rugosa" la superficie del

territorio di Ferrara. Infatti, non si tratta di grandi boschi, di grandi masse alberate,

ma piuttosto di lunghi filari di platani lungo le principali strade storiche, di boschi

ripariali lungo i corsi dei fiumi, di pioppeti e frutteti, di sequenze di salici bianchi

e siepi lungo alcuni canali, ed infine di grandi alberi sparsi. Una vegetazione che,

come i piccoli movimenti del suolo, in questo territorio ha un carattere discreto,

esercita un'attenta selezione dei luoghi, articolando il territorio in diversi paesaggi.

Infine, le reti di spazi pubblici rappresentano trame costituite dalla successione di

percorsi pedonali e ciclabili differenziati e protetti e dall'insieme di piazze, spiazzi,

slarghi, giardini, viali e parcheggi che tessono, tra loro, le varie parti della città. Esse

costituiscono l'ossatura della città, individuando i luoghi centrali e più in generale,

le aree in cui si svolge la vita pubblica e collettiva della città.

|

|

3. Il funzionamento della città: prestazioni e dimensionamento

|

Coerentemente con le riflessioni sin qui svolte, relative alle potenzialità spaziali

della frammistione di attività e soggetti, si è ritenuto l’articolazione, la pluralità e

l’eterogeneità degli spazi e dei loro usi, caratteri costitutivi della città e del territorio

ferrarese.

Contrariamente alla pratica di azzonamento che cerca di ricondurre questi

caratteri entro insiemi omogenei e chiaramente specializzati, entro parti di

città funzionalmente distinte e separate, si è ritenuto necessario riconoscere le

potenzialità della frammistione e della mixitè di attività e soggetti, precisando gli

specifici ruoli che gli spazi devono svolgere, le prestazioni che devono garantire, i

materiali con i quali dovrebbero essere costruiti.

Il PSC cerca di raccogliere quest’articolazione in quattro principali sistemi:

della mobilità, dell’abitare, della produzione, dell’ambiente e delle dotazioni

territoriali. Questi sistemi evocano possibili modi d’uso del territorio, ci parlano

del funzionamento della città, rappresentano una sorta di descrizione critica della

realtà, ma delineano anche possibili scenari per la trasformazione e lo sviluppo.

Inoltre, i sistemi proposti costituiscono dei “telai strutturali” su cui poggiare le

principali scelte del PSC, definendone le parti più stabili.

|

|

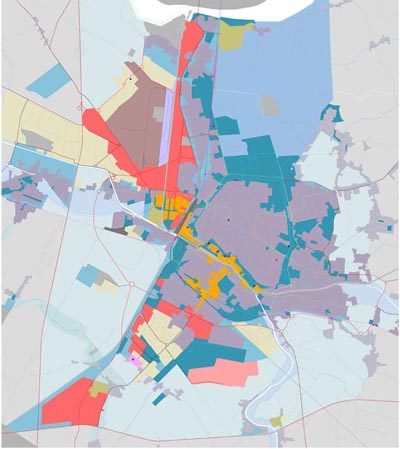

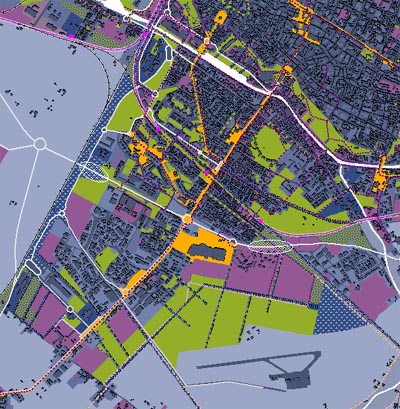

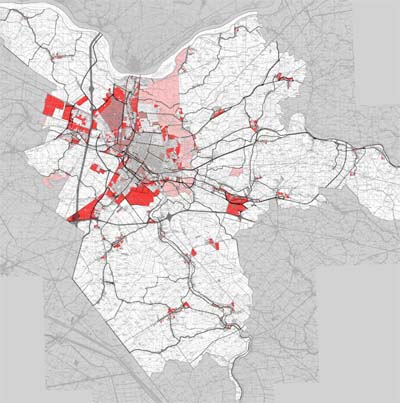

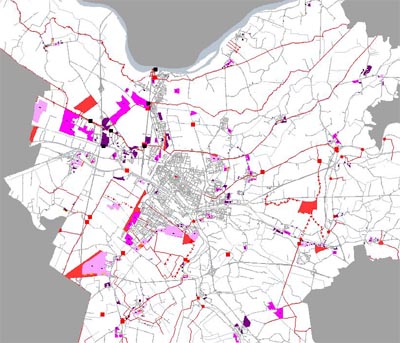

I SISTEMI del PSC

In evidenza il sistema

ambientale e delle

dotazioni territoriali (nei

toni dell'azzurro) e il

sistema della mobilità e

la "città dell'automobile"

(in rosso)

|

|

|

|

|

a. Il sistema ambientale e delle dotazioni territoriali

|

|

Il sempre più forte ruolo assunto dagli aspetti ambientali nella pianificazione

territoriale è frutto del recente riconoscimento che un corretto rapporto con

l'ambiente rappresenti uno dei principali obiettivi della società contemporanea. In

questo senso la particolare situazione ambientale di Ferrara, caratterizzata dalla

dipendenza dal funzionamento del sistema idraulico, ha fatto si che la questione

ambientale sia sempre stata centrale nella gestione del territorio. Il nuovo PSC

conferma e consolida tale tradizione affidando al progetto del sistema ambientale

non solo la risposta a questioni specifiche, ma anche il ruolo di struttura su cui

poggiare le principali ipotesi di trasformazione e sviluppo.

Il sistema ambientale, attraversando e sovrapponendosi agli altri sistemi assume

differenti ruoli: di infrastruttura (elemento di connessione tra ambiti ed ambienti

diversi, rete ecologica), di città alternativa (grande parco che oppone il suo

specifico disegno a quello della città), di risorsa e riserva (elemento fondamentale

per garantire l'equilibrio idraulico del territorio). Sono questi obiettivi primari che

la collettività di Ferrara deve poter condividere attraverso una discussione sulla

definizione di un preciso disegno e ruolo degli spazi aperti, delle aree pubbliche e

dello spazio rurale.

Una prima, ambiziosa, proposta riguarda la previsione di una "città verde" cui affidare

funzioni e ruoli che negli insediamenti esistenti vengono svolti in maniera parziale

e isolata. La "città verde" può rappresentare una vera e propria città complementare

a quella esistente, composta di luoghi e spazi di relazione. A tal fine la connessione

delle aree verdi urbane esistenti e previste, sia delle superfici attrezzate (parchi,

aree scolastiche e sportive, ecc.), sia degli altri spazi aperti della città (viali alberati,

prati, ecc), rappresenta una prima importante operazione che il PSC propone. Volendo

distinguere e graduare il "livello di naturalità" degli spazi aperti, questa rete può

essere letta come la componente più urbana del sistema ambientale, attraverso cui

ridefinire il rapporto tra la grande dimensione dello spazio rurale e quella più ridotta

degli ambiti urbani.

Una seconda componente è rappresentata da un insieme di spazi agricoli esterni

alla città consolidata attraverso i quali disegnare una sorta di “cintura” cui viene

attribuito il compito di mediare il rapporto tra lo spazio rurale e quello urbano.

I ruoli che questi spazi assumono sono molteplici: per alcune parti prevale il

ruolo paesaggistico, mentre per altre diviene importante il ruolo di salvaguardia

ambientale, per altre ancora diventa importante recuperare una funzione agricola

anche ipotizzando nuove e più innovative forme di conduzione e/o coltivazione.

Il progetto del sistema ambientale si compone anche di aree attraverso cui

compensare alcuni squilibri ambientali. Fasce boscate, ma anche vasche di

contenimento di possibili esondazioni della rete di raccolta della acque piovane o dei

corsi d'acqua, filari lungo le nuove strade e aree di rispetto attorno agli insediamenti

produttivi: l'importanza di questi ambiti sta nella capacità di rendere sostenibile

la compresenza di attività e luoghi, come ad esempio aree industriali, ambiti

residenziali ed infrastrutture, solitamente incompatibili nella città contemporanea.

L'attuazione del progetto del sistema ambientale, così come descritto, non può

dipendere dalla sola gestione degli standards urbanistici. La rilevanza collettiva

riconosciuta a questo insieme di spazi, ai fini di un buon funzionamento del

territorio, deve far pensare a modi di realizzazione basati non esclusivamente

sull'acquisizione pubblica delle aree, ma anche, e piuttosto, su modalità di gestione

che si confrontino con il coinvolgimento di una pluralità di attori.

Oltre a ciò, il progetto del sistema ambientale comprende anche ambiti caratterizzati

da un forte carattere di naturalità e riconoscibili come veicoli di interazione con

l'ambiente.

Gli ambiti fluviali (corsi d'acqua, aree golenali, paleoalvei, ecc.) con il loro carattere

di permanenze, costituiscono gli elementi portanti della struttura territoriale del

forese oltre che gli elementi attraverso cui stabilire le principali connessioni tra le

diverse parti del territorio. Il sistema fluviale considerato nel suo complesso può

diventare allora, non solo fondamentale per il funzionamento idraulico del territorio,

ma anche materiale attraverso cui raccordare la dimensione geografica del territorio

rurale con gli ambiti urbani della città.

Accanto a tali elementi non meno significative appaiono alcune emergenze

paesaggistiche ed architettoniche che, pur nella "casualità" della loro collocazione

caratterizzano il territorio in maniera rilevante.

Il PSC in questo caso si pone l'obiettivo di una loro conservazione, ma anche di

sfruttare le opportunità derivanti dalle possibilità di un loro riuso compatibile. I filari,

le strade alberate e le aree golenali boscate rappresentano importanti elementi di

riconoscimento e orientamento all'interno di un paesaggio "aperto" come quello

del forese. In modo analogo il riutilizzo degli edifici rurali inutilizzati, delle corti

coloniche, ecc. rappresenta un'opportunità per un uso articolato del territorio

agricolo che garantisce il mantenimento dei manufatti esistenti.

|

|

b. Il sistema dell'abitare

|

Per quanto riguarda il sistema dell'abitare, costituito dall'insieme dei luoghi

residenziali, del commercio, dei servizi e delle attrezzature ad essi strettamente

connessi, i principali obiettivi sono di favorire la qualità urbana dei luoghi

attraverso la riqualificazione delle aree esistenti e l'insediamento di nuovi tessuti

a completamento di quelli esistenti; di garantire un corretto dimensionamento e

funzionamento della rete dei servizi collettivi; infine, di favorire una frammistione

funzionale che garantisca la prevalenza della destinazione residenziale.

Una delle principali immagini che si incontra occupandosi di Ferrara è quella di una

città che propone il suo centro storico come elemento di confronto con il resto del

territorio, una città in cui la parte dentro le mura contrapposta alla campagna e alla

periferia delle nuove zone residenziali ha costituito un'immagine di straordinaria

efficacia descrittiva. Attualmente tale contrapposizione, pur denunciando differenze

e omogeneità ancora riconoscibili, non sembra più così fortemente rappresentativa

della realtà territoriale e della società ferrarese. Nonostante "dentro" e "fuori" le mura

siano ancora categorie denotative di ambiti molto differenti, oggi è la frammistione

e l'eterogeneità di usi e di spazi, di modi di circolare e di attività a caratterizzare la

struttura del territorio e, in parte, la sua società.

Tutto ciò significa allora confrontarsi con una situazione frammentata e che

oppone rilevanti resistenze a qualsiasi tentativo di omogeneizzazione, cercando di

ricondurre i frammenti all’interno di un sistema in grado di narrarne differenze, oltre

che di stabilirne potenzialità e opportunità.

A tal fine una prima azione proposta dal PSC è di espandere il centro, ovvero allargare

la qualità del centro storico alle parti contigue ma anche, e soprattutto, espanderne

il livello di urbanità. Si ipotizza di esportare i caratteri urbani del centro ai tessuti

edilizi costruiti a ridosso delle principali direttrici di espansione della città quali

Via Modena, Via Bologna e Via Bentivoglio, Via Comacchio, e al di là di p.le Medaglie

d'oro, p.le S.Giovanni e p.zza S.Giorgio. Queste strade, attorno e lungo le quali si è

espansa la città, costituiscono anche dei luoghi centrali che il nuovo PSC prevede di

potenziare attraverso differenti interventi: dalla costruzione di sistemi di mobilità

alternativi che ne riducano la funzione di strade di attraversamento, alla previsione

di densificazione del tessuto edilizio, infine, alla concentrazione, nel loro intorno, di

attrezzature e servizi che ne aumentino il ruolo di centralità. Il medesimo obiettivo

viene perseguito anche sostenendo modalità di spostamento adeguate, agevolando

l'uso della bicicletta e affidando alla pedonalità e al trasporto pubblico un ruolo più

significativo.

Per le frazioni del forese, il PSC propone di consolidare le strutture insediative

riconosciute, valorizzando le centralità eprevedendo nuove aree residenziali

principalmente come completamento dei tessuti esistenti. Questi obiettivi

puntano a confermare queste parti del territorio come nuovi e ricercati luoghi della

residenza. Aree che possano diventare una modalità di abitare alternativa alla città

concentrata, e caratterizzate dalla bassa densità edilizia.

Come abbiamo già evidenziato, un'osservazione attenta e approfondita dei materiali,

delle forme e delle modalità di relazione reciproca degli usi e degli spazi di cui si

compone la struttura urbana porta a riconoscere una molteplicità di tessuti e

strutture insediative, una frammentazione ed eterogeneità, la continua separazione

tra porzioni differenti. Il tentativo del PSC è, in questo caso, di confrontarsi con

questi caratteri intessendo più strette relazione tra le parti, inserendo i frammenti

riconosciuti all'interno di una narrazione che riconosca agli spazi verdi il ruolo di

elemento di connessione.

Il PSC propone quindi che la città consolidata venga definita e completata attraverso

la previsione di una città alternativa, la “città verde”, capace di legare le differenti

parti urbane tramite un sistema di connessioni che, da un lato garantisce il

mantenimento dei caratteri e della qualità dei luoghi, dall’altro suggerisce nuovi

ambiti da destinare a servizi introducendo, quindi, una nuova immagine di Ferrara,

dove le parti residenziali sono tra loro connesse da un reticolo di spazi verdi che

può comprendere anche quelli di pertinenza delle attrezzature di servizio.

Il nuovo disegno della città proposto si confronta anche con la necessità di crescita

ed espansione urbana.

All’interno del PSC, oltre al completamento della città

consolidata e dei nuclei del forese, si prevedono nuovi luoghi in cui ritrovare tracce

di una nuova e possibile città. Si tratta di ambiti in cui il corretto rapporto tra spazi

edificati e spazi aperti costituisce l’elemento fondativo degli insediamenti, in cui

gli aspetti legati alla mobilità e alla circolazione non sono subiti, ma piuttosto sono

parte integrante dell’ipotesi di sviluppo. Nuovi spazi dell’abitare in cui il rapporto

con l’ambiente, piuttosto che un aspetto problematico, rappresenta un’opportunità

per la costruzione di luoghi di qualità.

Il nuovo PSC individua nell’asse est-ovest, costituito dal sistema Porotto-Cassana,

Ambito del Po di Volano, Foro Boario e vicina area ferroviaria e Cocomaro-Cona, il

luogo dove proporre queste parti di città nuova. Una città che deve far convivere

modelli abitativi molto diversi tra loro: da situazioni a bassa densità (Porotto-

Cassana e Cocomaro- Cona), ad ambiti a densità più elevata (Ambito del Po di Volano

e Foro Boario-area ferroviaria). Le ipotesi di sviluppo per le parti più esterne (Porotto-

Cassana e Cocomaro-Cona) nascono dalle opportunità offerte dai nuovi interventi

di infrastrutturazione del territorio (bypass di Via Modena e metropolitana

suburbana), che permettono ipotesi di mobilità alternative a quella dell'automobile.

Entrambe le previsioni si fondano, perciò, sulla possibilità di immaginare nuovi spazi

residenziali costruiti a ridosso di un contesto naturale in cui far coesistere funzioni

residenziali ed agricole, immaginandosi nuovi ruoli e spazi per entrambi. All'interno

di questo disegno, un ruolo fondamentale può essere affidato alla presenza di

sistemi fluviali quale importante elemento naturale di riferimento. La struttura

delle nuove parti centrali (ambito del Po di Volano e Foro Boario-area ferroviaria) si

fonda, invece, sull'opportunità che nuovi insediamenti modifichino le relazioni tra le

parti dell'immediato intorno. In questo caso, gli spazi aperti dei nuovi insediamenti

disegnano luoghi collettivi e ambiti di relazione tra i tessuti esistenti.

|

|

c. Il sistema della mobilità

|

Il sistema della mobilità, cui appartengono le autostrade, le ferrovie, la rete di piste e

percorsi ciclo-pedonali, le principali strade urbane ed extraurbane, dovrebbe essere

in grado di garantire le seguenti prestazioni: una gerarchizzazione e specializzazione

delle reti delle infrastrutture di mobilità, ed in particolare una chiara e agevole

connessione tra la rete delle principali vie di comunicazione e quella delle strade di

accesso, penetrazione e collegamento; una chiara separazione tra gli spostamenti

di veicoli pesanti che attraversano la città e gli spostamenti di automobili legati alla

vita quotidiana. Inoltre, dovrà garantire una maggiore riconoscibilità dei

diversi tipi di strada, attraverso il ridisegno delle sezioni e la previsione di nuove

interconnessioni.

Il progetto delle infrastrutture e della mobilità ha da sempre caratterizzato il disegno

della città sia perché interagisce fortemente con le problematiche inerenti alla sua

crescita, sia perché stabilisce effetti immediati sui soggetti coinvolti. A Ferrara il

disegno generale della mobilità proposto dal PSC muove da alcune questioni.

1. L'introduzione di nuovi assi di scorrimento (tangenziali, circonvallazioni,

ecc.) alternativi ai tracciati storici di collegamento contribuisce, da un lato a ridurre

il sovraccarico di traffico e di ruoli riconosciuto come aspetto problematico, dall'altro

ad alleggerire la sovrapposizione tra luoghi e spazi di relazione.

2. Come lo spazio edificato, anche gli spazi per il movimento e la circolazione

sembrano essere caratterizzati da forte discontinuità presentandosi sempre più

come frammenti che necessitano di essere connessi tra loro.

3. La tendenza a scomporre le modalità di spostamento secondo

differenti temi (trasporto pubblico, trasporto privato, movimenti delle merci, sosta,

pedonalizzazione, ecc.), non ha prodotto nel PSC l'identificazione di una priorità di

scelte, quanto piuttosto la definizione di un quadro di coerenza generale entro cui i

diversi aspetti non entrano in conflitto tra loro.

4. I caratteri di emergenza insiti nelle problematiche legate alla circolazione

e alla sosta tendono ad allargarsi fino a comprendere le questioni relative

all'inquinamento atmosferico e acustico prodotto da tali situazioni.

A Ferrara questi aspetti generali hanno assunto connotati ben precisi legati alla

crescita della città a sud e ad ovest, alla dimensione e forma della città antica, alla

presenza di alcuni assi di collegamento con l'area vasta, al Po e al sistema fluviale

e, non ultimo, all'importanza che assume, nel bilancio complessivo del traffico, la

circolazione in bicicletta.

La riflessione della città attorno a questi temi si sta articolando da tempo. Alle

previsioni del Prg vigente si sommano, infatti, le proposte contenute nei recenti

studi del piano urbano del traffico, datato 2001, ma anche la realizzazione

dell'interramento del tratto urbano delle linee ferroviarie per Codigoro e Rimini.

Si stanno anche progettando importanti opere infrastrutturali, sia per la viabilità

automobilistica locale, con il prolungamento a sud e a nord di Via Ferraresi, ed

extracomunale, con il corridoio adriatico e l'E55, sia per il trasporto pubblico, con la

metropolitana leggera.

La rete automobilistica. Un primo tema in cui scomporre la questione

della mobilità è quello della circolazione automobilistica. La "grande U" e la

"piccola U" rappresentano modalità di funzionamento della viabilità ormai entrati

nell'immaginario dei ferraresi. Queste due modalità costituiscono la declinazione

locale del principio di circonvallazione della città antica, utilizzato per sgravare il

centro dal traffico di attraversamento da e verso la rete autostradale. Infatti, a Ferrara,

la presenza del Po e del parco urbano non consentono di chiudere a nord il cerchio e

di completare la circonvallazione che funziona, quindi, per i rimanenti tre lati.

Le opere che si stanno realizzando confermano queste scelte. La rete di connessione

viabilistica tra le diverse parti della città è completata dalla prosecuzione di Via

Ferraresi a sud e, quindi, dalla bretella di collegamento tra le due uscite autostradali.

Dall'opportunità offerta da quest'arteria deriva la costruzione di uno specifico

paesaggio, la "città dell'automobile" che, a partire dalla presenza di attività

esistenti legate all'uso dell'automobile, permette l'insediamento di futuri manufatti

commerciali, direzionali e per i grandi servizi, con adeguati sistemi di accesso alla

strada principale compatibili con il ruolo urbano assunto da tale asse. Il paesaggio

della "città dell'automobile" si caratterizza, quindi, per il tentativo di dare adeguato

trattamento

|

|

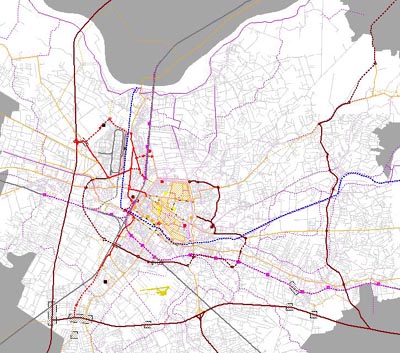

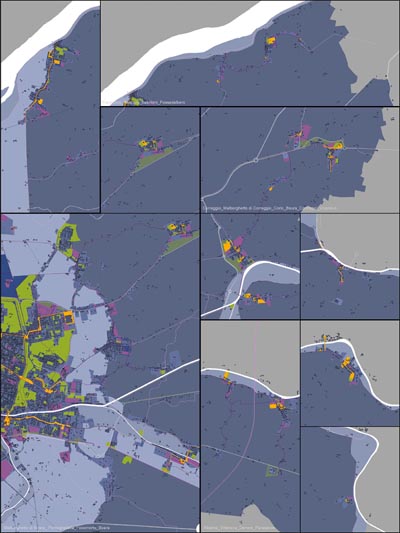

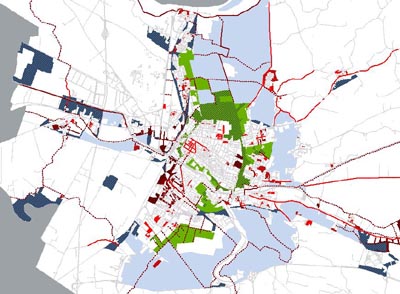

PSC. La rete automobilistica

Le linee tratteggiate indicano

le opere da realizzare per

completare il sistema di

funzionamento proposto.

(piccola e grande "U", "orecchio"

di raccordo con la viabilità

autostradale e di accesso alla

città da ovest.

|  |

|

alle estese superfici caratterizzate da una fruizione di carattere

prevalentemente automobilistico, anche attraverso una forte interazione nell'uso

dei materiali della strada e dei materiali vegetali.

Il potenziamento dell'accessibilità da Ovest alla città costituisce un'opportunità

anche per la localizzazione del nuovo museo della Shoa posto ai margini del Parco

urbano, oltre che dello stesso Parco.

La gradualità delle relazioni consentita dal sistema delle due "U" si completa e

conclude a ridosso della rete per l'accessibilità al centro storico. La parte centrale

della città diviene raggiungibile oltre che utilizzando un "passante interno" costituito

dalla sequenza Via Darsena-Viale Volano e Via Argine Ducale-Via Fabbri-Via Goretti,

anche avvalendosi degli anelli interni alle mura posti, ad ovest, (Viale Cavour-Corso

Porta -6), e ad est (Corso Giovecca, Corso Portamare), del nucleo centrale Duomo-

Castello. Il funzionamento dell'accesso al centro è completato dalla sistemazione

dei principali parcheggi previsti (viale Volano, Kennedy, Viale Cavour, multisala,

S.Anna, ecc.).

Il sistema dei parcheggi per il centro si completa con la previsione di alcune aree

dedicate ai soli residenti e con una corona di parcheggi turistici (Kennedy, S.Anna,

via Canapa) posti in corrispondenza della cinta muraria.

Una rete alternativa. Biciclette e metropolitana. Ferrara "città della

bicicletta" è un'immagine che deriva dall'utilizzo della bicicletta come mezzo di

circolazione pervasivo e frequente. A Ferrara la bicicletta rappresenta non solo

un'alternativa all'automobile, ma anche e soprattutto ai mezzi pubblici. Le ragioni

di questa realtà dipendono da una molteplicità di fattori che vanno dalla forma

e dimensione della città, e in particolare del suo centro, alla localizzazione dei

principali servizi e luoghi collettivi, ma anche da una forte tradizionale affezione

|

|

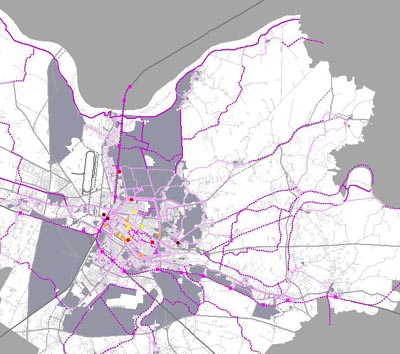

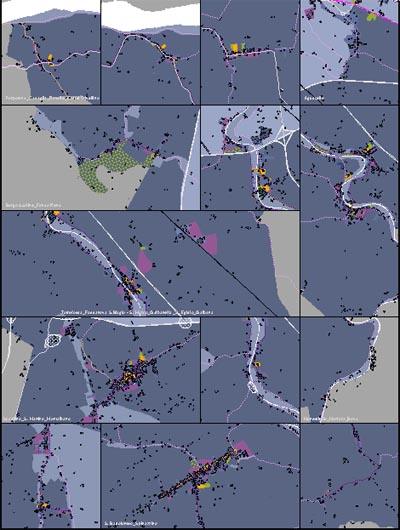

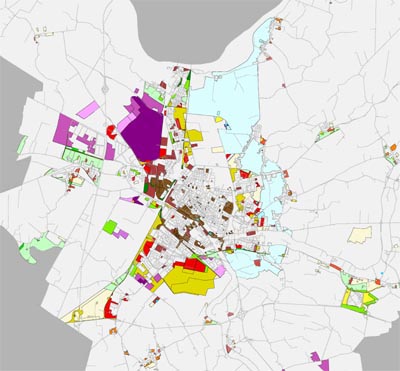

PSC. Rete alternativa

In evidenza: la linea

metropolitana (colore

rosa), i terminals di

interscambio delle

persone (colore

rosso scuro), i park

turistici (colore

rosso), i parcheggi

per i residenti (colore

giallo).

|

|

|

a questo mezzo. Questa situazione rappresenta un importante punto di partenza

nella costruzione di un progetto complessivo della mobilità, fondato sulla

molteplicità e sull'articolazione dei mezzi di spostamento. Al principale sistema

della rete automobilistica è possibile associare un'ulteriore importante modalità

di spostamento capace di coniugare l'utilizzo della bicicletta con quello della

metropolitana leggera. Quest'ultima, infatti, se dotata di vettori adatti al trasporto